地中海に浮かぶマルタ島はかつてイスラム帝国、スペイン、フランス・ナポレオン、そしてイギリスの植民地だった。第二次世界大戦後も久しくイギリス支配がつづいた。1964(昭和49)年にマルタ共和国として独立している。

「地中海の美しすぎる島」と呼ばれているけれど、海外通の日本人ですらも、名まえは知らっているが、同国を訪ねたひとはほとんどいない。

わたしはことし(2018年)10月2日から、空路・ローマ経由でマルタ島に入った。目的はちょうど100年前に、地中海にやってきた旧日本海軍の若き将校・高間完(たもつ)の足跡を訪ねる取材だった。

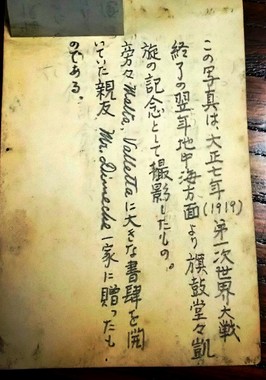

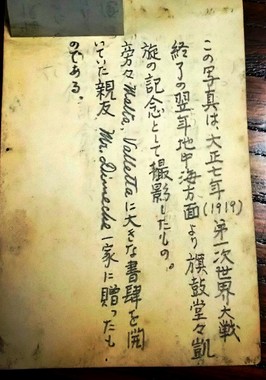

予備知識で、この春先には東京・新橋にあるマルタ共和国観光局を訪ねた。そこで、高間完中尉が1919年に撮影した写真と、その裏書を示した。

『寄港地のマルタの首都・バレッタで大きな書店を開いていた親友のmr.Dimeche一家に贈った同一(焼増し)のものだ』と記する。

さらに付箋紙で、こう書かれていた。

『かつては、俺にも、こんな青春(26才)があったのだ。然し、それは海軍のために、全てを捧げつくしてしまったのだ。何の惜気も、未練も、執念も、はたまた悔恨もなく‼ (八十五歳誕生日 偶感)』

担当局員が懇切丁寧に、ネット、関連資料などで調べてくれた。「現在は、該当するmr.Dimecheなる本屋さんはありませんね」という気の毒な表情の顔だった。

ふつうならば、ここで取材はあきらめる。100年前の高間完がマルタ島で、現地人とどんな空気感をもって接していたのか。軍人と民間人。それがやみくもに知りたくなった。日々に、マルタ共和国に行きたい気持ちが募るばかりだった。

☆

私は取材型で小説を書く。架空や空想で書くのは3、40代の習作までだった。プロ作家となってから、より事実に近いところで書く、それを読者に示す姿勢が漸次強まってきた。いまでは、取材無くして、小説を書けないところにまで来ている。

「現地を歩けば、なにか得られるだろう」

それが思わぬ真実の発見であったりする。歴史小説にはとくに有効だった。

ただ、取材コストに見合った印税など、おやそ縁がない貧乏作家だ。子どもの頃から「おまえは欲がなさすぎる。ゼッタイに商売人にはなるな」と実母からくり返し言われたものだ。

講座や講演でも、求められたら舞い上がり、コストの観念などはどうでもよくなる。国内ならば、いざ知らず、海外取材となると、金銭のねん出がむずかしい。

まずはパスポートを作り、わたしは自分を鼓舞した。そして、金策を考えた。妻にむかって、「死んだときにしか入らない生命保険を解約してもいいかな。取材費に使いたい。どうせ死後、子供にわたっても、2~3日でバーッと使われておしまいだろう」と持ちかけた。

「好きなようにどうぞ」と一つ返事だった。それは本音か否かの詮索など不要だ。その言質を取ると、すぐさま旅行会社に申し込んだ。

数少ない企画・マルタ島ツアーを勧められた。わたしには企画通りの旅など毛頭、思慮になかった。

数少ない企画・マルタ島ツアーを勧められた。わたしには企画通りの旅など毛頭、思慮になかった。

8日間の日程に合わせた航空券とホテルを手配してもらった。その金額はツアー・バックの2倍くらい。ずいぶんと高いものだなと一瞬思ってもみたが、生命保険の解約金額からみれば、割安感たっぷり。

あきれ顔の妻の質問は、からめ手だった。「息子が、もし父親がマルタかどこかで死んだら、僕が引き取りにことになるの? と聞かれたけれど」と問う。

「取材先で死んだら、ボディを探したり、引き取りも拒否すればいいさ。墓など作らなくてもいいよ」

わたしはかつて「山で死んでも、遺体は探すな、捜索費用が高いから」とつねに家族に言いおいてきた。だから50代まで、家族に登る山岳は教えなかった。

最近は登山カードがうるさいご時世だし、社会批判も強い。だから、それはやめて、登山計画書は残していく。

「ボディも、墓も不要」

わたしの考えが息子にうまく伝わったかどうか知らない。息子は早大時代にきな臭いアフガンとか、パキスタンとかに放浪し、数か月、連絡がとれずにいた。母親(妻)がいたずらに心配していた。血筋だろうか。父親の生死など案じるはずがない。

「この10月に転職するから、いきなり、マルタ島なんて行けないって」と妻経由で、予想通りの回答がきた。

子どもはわが道を行けばいいのさ、と思う。

☆

ヨーロッパは初めての経験だ。軽登山用30LのDバッグ一つ。パソコンと資料を入れたら、あとは下着は上下一組。乗り継ぎ先のローマで1日過ごそう。そして、下着を買い揃える。航空券はその手配だった。あとはクレジットカードがあれば、なんとでもなる。

観光地のローマでは寺院旧跡に出むいてみたが、入場の長い列とダフ屋が群がっている。日本人と中国人の観光客ばかりで、うんざりした。

わたしは遺跡に興味ないし、噴水とか、広場とか、ぶらぶらしてから、好奇心で、観光地に群がる客引きの乱暴なタクシーに、ものは経験で試乗してみた。むろん、値段を決めてから乗り込んだ。

運ちゃんは想像通り、道交法などあって無いような運転で、人間やバイクはドケドケ、道を空けろ、という荒っぽい運転だ。怒鳴りまくっている。若くて美しい娘がいると、スピードを緩め、車窓から冷やかしと口笛を吹く。

わたしは面白がっていた。カード支払いは危ないので、現金のユーロにした。下車の際にケータイを落してしまった。

「悪名高きローマだ。東京とちがって、遺失物が出てくるはずがない」

すぐにあきらめた。

予備のタブレットを持っていた。だが、3年前に無駄な通信費だと回線は切っている。つまり、電話はできない。メールだけである。欧州で使えるWH-FIを起動させたが、「LINE」のパスワードを忘れており、立ちあがらず、ライン電話はできない。

高所登山、冬山では、生死を分けるアクシデントが起きても、落ち着いた判断と行動する能力がつねに求められる。それは瞬時に、気持ちを切り替えることである。

「こんなアクシデントは旅の良い想い出になる。ありがたい」

そのままマルタ島に入った。

☆

高間完とは、拙著「二十歳の炎」「広島藩の志士」「神機隊物語」で主役で登場する、高間省三の弟の子である。つまり、高間省三の甥っこである。

完は、広島高等師範付属中学から、江田島の海軍兵学校に進み、海軍士官、太平洋戦争の勃発時には戦艦「榛名」の艦長だった。昭和20年には中将で、のちに勲一等を受賞している。

完は、広島高等師範付属中学から、江田島の海軍兵学校に進み、海軍士官、太平洋戦争の勃発時には戦艦「榛名」の艦長だった。昭和20年には中将で、のちに勲一等を受賞している。

軍歴を見れば、海軍の超エリートだった。

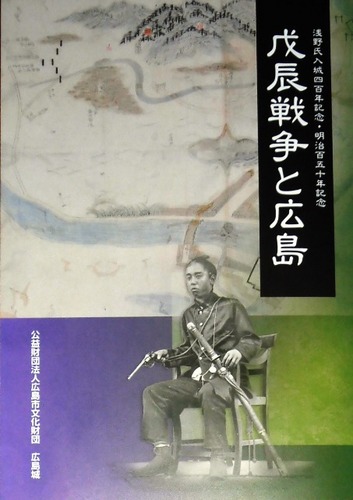

20世紀に入ると、第一次世界大戦が勃発した。大戦後半に入ると、ドイツ潜水艦のUボート300隻が地中海で暴れ回った。英仏の軍用艦を華々しく優勢に攻めたのだ。連合軍の商船が、魚雷で延べ5300隻も沈没させられている。

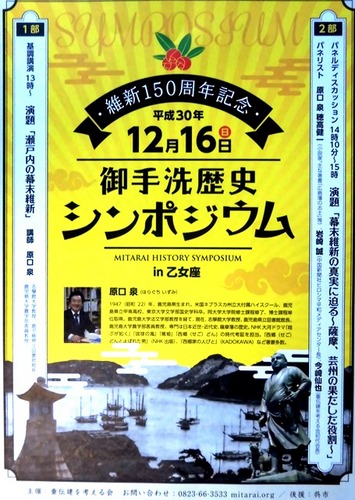

日英同盟の下で、日露戦争の海戦で勝った日本海軍が、危険なヨーロッパ戦線に派兵をもとめられた。日本国内は賛否両論。加藤友三郎海軍大臣(神機隊の加藤種之助の実弟)が第1~第3の特務艦隊をつくり、その最も危険な海域のマルタ島に、日本海軍を援軍として派遣したのである。

高間完中尉は第二特務艦隊の司令官のひとりだった。そして、駆逐艦の橄欖(かんらん)に乗船し、独Uボートの攻撃から、英仏の輸送船や艦船を守る任務についた。

かれにすれば、約一年半におよぶ遠征だった。

日本海軍の護衛活動は、英仏の連合軍諸国から、後々まで高く評価されている。

高間完が80歳の晩年にしての、思い出は軍人の手柄話でなかった。太平洋戦争の軍艦「榛名」の艦長の語りでもなかった。

「これが俺の青春だった」と書き残したのは、第一次世界大戦のさなかヨーロッパに派遣された27歳の中尉の想い出である。

地中海の孤島・マルタ島のバレッタにすむ民間人の書店主と『親友』という交流が、かれの生涯の財産だったのだ。つまり、植民地民族の人と心を通わせていた。その精神が、わたしには魅力ある人物に思えるのだ。

1919年のマルタ島の書店主。当然ながら、当人は生存していない。それでも、Dバッグひとつで地中海に出むいたのだ。

【つづく】