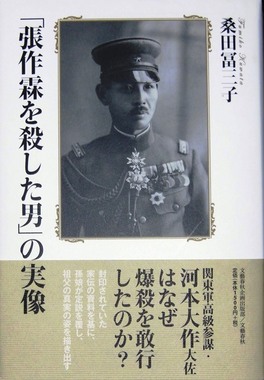

【元気に百歳クラブ】 張作霖爆殺の理由はこうだった 桑田 冨三子

それは、市井に出ている有名な本達が述べる張作霖を爆殺した理由を読んだ朝起きたら雨が降っていた。いや、よく見ると雨粒は白く見える。

そうか、みぞれになっているんだ。強く斜めに吹きつけたかと思うと渦を巻いたり、混沌の空中を乱舞し、その行方が定まらぬ。今日は冷える。

「何故この本を書いたのですか」

「何故この本を書いたのですか」

昨日、私は突然、こんな質問を受けた。

(え?この本を書いて、何かいけなかったかしら)

いぶかりながらも私はじっくりと、思い返してみた。いったい私は、此の本を書くことによって何が言いたかったのか。

それは、市井に出ている有名な本達が述べる張作霖を爆殺した理由を読んだ私が、思わず「違います」と大きな声で言いたくなったからである。

「歴史は真実を語るべきだ」と私は信じている。

1、大江志乃夫の『張作霖爆殺』(中公新書、1989年)

「河本のねらいは、張作霖爆殺により、東方三省権力を中小の地方軍閥に四分五裂させて、満州の治安を攪乱し、関東軍出動の好機を作為するということにあった。(16-17ページ)河本としては、日本の主権下にある満鉄付属地内で張作霖が爆殺されたとなれば、その部下の軍隊が直ちに現場に駆けつけるであろうから、主権侵害を口実に武力の衝突を引きおこす計画であり(後略)(19ページ)。

2、田原総一朗『日本近現代史の「裏の主役」たち」(php文庫2013年)、でこう述べている。

「河本たちは、この爆殺事件による混乱に乗じて、満州で戦争をおこそうと謀ったのである」

3、一番新しいところでは、(新潮新書、2018年刊)『決定版 日中戦争』(中の第1章で「の中戦争への道程」で戸部良一がこう書いている。

「張作霖の部下たちが復讐戦に出てきたところを武力で制圧し、満洲に対するコントロールを強めようとした、関東軍のねらいは達成されなかった」

いったい何故、河本大作は張作霖を爆殺したのか。張作霖爆殺の目的は何であったのか。これ等の本を見ると、世の作家や評論家は張作霖爆殺の真の目的を解らずに、極めることもなく、証拠もなしに想像からこのような解説をしていると思われる。

河本大作はその供述書で、張作霖爆殺に至ったその理由をはっきり述べている。その概略はこうである。

北京から敗走してくる奉天軍は増え続けた。その総勢は30万人になろうとし、侮日の気運は高まっていたため、日本軍と在華邦人一般の憤懣は極点に達し、一触即発の情勢となった。

こうした状況下でⅠ万人に満たない日本軍では、満洲各地に散らばっている在華邦人と満州鉄道の安全を護るのがむつかしくなる。

いかにこの苦境を脱するか、関東軍司令官・村岡長太郎は日夜、焦慮し、奉天軍の張作霖総統を殺害する以外に、日中の衝突を回避する方法はないと考えた。

満州における日本の権益を護り、満鉄やその沿線に住む日本人の生命財産を護ることが、関東軍の使命である。軍司令官のこの意図を知った各参謀は、司令官の意図の実現へ向け、ぜひとも成功させようと意見が一致し、皇姑屯(こうことん)の東方約千メートルで奉山線と満鉄線が交叉する地点に、爆破装置を設置しようと決定した。

つまり、張作霖爆殺の目的は日本と中国の衝突を避けることであって、在華邦人の命を護るためであった。

前述の、大江志之夫や田原総一朗、戸部良一が書いているような、満洲を占領することが張爆殺の目的ではなかった。繰り返すが、その真逆の日中の衝突の回避が張作霖爆殺の唯一の理由であった。それを、大作の目的は達成されず、失敗であったという解説は全くの間違いである。

また、日露戦争以来「馬賊や軍閥」とは度々関係を持ち、馬賊の顧問になった経験もある大作は、「奉天軍のごとき馬賊軍団は日本の軍人とは違って、親分がやられたら子分達がカタキとして反撃をする」などの思想は皆無である」ことを知っていた。だからこの危機を脱する唯一の方法として、奉天軍の張作霖総統の殺害を選択した。

案の定、金蔓である雇い主が倒れたと知った子分達はすぐに雇い主をかえて、離散してしまったから、張の爆死以後、奉天を始め満州各地の反日運動はぴたりと沈静化した。

この事実を評論家たちは、「大作の目論見は失敗した」と伝えているが、これもまた真逆の解説であり、大作たちの意図した日中の衝突を回避することは護られ、大作たちの意図した所は大成功だった、と言えよう。

この間違いの訂正こそが、私がこの本を書く一番の目的であった。

新しい令和の時代、2年1月11日の朝日新聞には、偶然だと思うけれど、こんな記事を見つけた。

「歴史学会では新しい研究成果が不断に生み出され、通説は日々塗り替えられていく。

作家や評論家がしたり顔で語る史論が、学会ではとっくの昔に否定された説に依拠していることも珍しくない。」

外を眺めると、雨もみぞれも、もう止んでいるようだ。

「関連情報」

「張作霖を殺した男」の実像」(文芸春秋企画出版/文芸春秋・1500円+税)、2019年8月30日の出版。