あつかましくなれる 青山貴文

5月の陽光を浴びた新緑は、心をうきうきさせてくれるものだ。

熊谷駅北口から、北西に徒歩2分くらいのところに、外壁が若葉の蔦で覆われている『まじま居酒屋』がある。

その居酒屋の女主人は、私のエッセイを適切に批評してくれる。また、シャンソンが趣味で、なかなかの美人だ。神は2物を与えずと言うが、時たま気まぐれをするのだろう。

ここでは、毎年2回、5月と11月に彼女の声量のあるシャンソンを聴く会が催される。

ここでは、毎年2回、5月と11月に彼女の声量のあるシャンソンを聴く会が催される。

出席者は、彼女の幼稚園、小中高大学時代の同級生が大半で、男女合わせて二十人位が集まる。中には、元早大グリークラブ(男声合唱団)員の美声の持主もいる。

毎回、彼女のシャンソンのあとには、出席者の自己申告による発表の場がある。出席者が気軽に持ち歌や得意な楽器を披露するのだ。

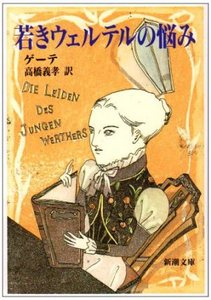

私は,これという芸もなく、あつかましく自作エッセイをたんたんと読んでいる。朗読をする方は私以外にいたが、自作エッセイを読む方はいなかった。

数年前から、自分の芸不足を補うために、この集まりに芸達者な友人2人を伴って出席していた。

彼らは、オペラや合唱をサクラメイト(熊谷市籠原地区の文化会館)などの大舞台で、華麗な唄を生き生きと披露する。

そのために、わざわざ舞台を借りたり券を売ったりで、その努力は大変なものだ。

一方、わたしは、自宅で居ながらにして、毎月1回、多くの読者に自作エッセイをブログで配信している。作品を披露する手段は、彼らと比較して、手数がかからず優越感を感じていた。ただ私のエッセイは、彼らのように、お金を取れるような価値のある作品ではない。

昨年11月の集まりでは、エッセイ『やりがいを感ずる時』の朗読をおこなった。このエッセイの内容は、「自作エッセイをブログで発表するとき、このうえないやりがいを感じる」ことを描いたものだ。

その日は、友人の芸達者2人も元グリークラブ員も都合がつかず欠席した。そのため、いつものギターや歌あるいは朗読では、時間がもてなくなった。そこで、女主人からなんとか歌ってくれないかと、依頼される。

わたしは、カラオケ店などに余り行ったこともない。時たま、風呂の中で歌っている詩情豊かな山の唄

『いつかある日』を伴奏なしで気軽に歌った。

いつも出席する歌の上手な3人が同席していたら、いくら厚かましい私でも、歌えなかったであろう。人間、競合する人が居合わせないと、意外に厚かましくなれるものだ。

久しぶり、私の愛唱歌の山の唄を、人前で心おきなく唄うと、朗読するよりも、はるかに高揚する自分がいた。

芸達者の2人が、頭を下げてまで券を売って舞台に立とうとする気持ちが理解できた。今年も、5月の『まじま居酒屋』の催しが近づいてきた。

イラスト:Googleイラスト・フリーより