「オッペンハイマー? 聞いたことあるなア、だれ、その人」

大きな声が耳に入った。

わたしは、その時、大勢の人たちといろいろな話題でガヤガヤと歓談していたのだが、(ああ、やっぱり、日本人はこの名前がなんとなく気に懸かるんだ)と気が付いた。

今年の春、終わりに近い頃になってやっと、日本ではこの「オッペンハイマー」の映画が見られるようになった。他の国では去年からとっくに公開され、結構話題になっていたのに。

「なぜ、日本では公開されないの。米国やフランスでは、みんな、もう見ているよ。」

「日本人は原爆を落とされて可哀そう」

「きっと日本人はこの映画をみたくないと思っているからよ」

「みせたくないのじゃないの?」

「だれが?」

「うーん、アメリカの政治家か」

「日本人は原爆のことを考えたくない。知りたくない。躊躇しているんだと思う」

外国人たちの話を聞いていたわたしはさっそく、この映画を見に出かけた。

6月5日のことである。ゴールデンウイークのさなかの街は閑散としていた。いつもより人出は少ないように思われたが、六本木ヒルズの映画街で入場券を購入しようとして驚いた。

6月5日のことである。ゴールデンウイークのさなかの街は閑散としていた。いつもより人出は少ないように思われたが、六本木ヒルズの映画街で入場券を購入しようとして驚いた。

なんと開始の2時間も前なのに全く席がない。満席である。交渉して、なんとか一番端っこの席を手に入れたが、入ってみると、これまたびっくり。座席にいたのは全員、若者だらけで、年寄の姿は見当たらない。でもわたしは、ほっとした。

(若者たちがこんなに、この映画に関心を持っている。)

映画のストーリー。1926年、イギリスのケンブリッジ大学で実験物 理学を学んでいたロバート・オッペンハイマーは、教授に勧められて、ドイツへ渡り理論物理学を学ぶ。博士号を取得し、故国アメリカへ帰国し、カリフォルニア大学バークレー校で教鞭をとった。同じ大学の精神科医師で共産党員のジーン・タトロックと出逢い恋仲になる。この聡明で奔放なジーンとのロマンスは長続きしない。

(この短い期間がのちにただならぬ影響をおよぼすことになるのだが・・・)オッペンハイマーはその後、植物学者キティ(キャサリン)と気が合い結婚する。

二人の間には子供も生まれて、幸せな家庭を築いていた。

時は、ヒットラー率いるナチスがポーランドに侵攻、第2次世界大戦を起こし、その戦況を優位に進めていた。1941年、米国が世界大戦に参戦する。

ルーズベルト大統領は英国との協力体制で核兵器開発プロジェクト「マンハッタン計画」の実施を承認する。プロジェクトの責任者になったレスリー・グローヴスは、1942年、ドイツの原子爆弾開発の成功が近いと危惧し、オッペンハイマーに原子爆弾開発に関する極秘プロジェクトへの参加を打診。オッペンハイマーは喜んでこの誘いに応じた。

彼は、まずニューメキシコ州のロスアラモスに研究所を建設し、当時の最高峰頭脳科学者を集め、家族ぐるみで移住をさせた。彼は人々を激励し鼓舞し、あらゆる決定の場に同席し、知的アドバイスを与えた。その存在が「情熱と挑戦への独特な雰囲気」を作り、世界初の核兵器製造につながる科学的発見を連鎖反応のように次々と生み出していった。

その一方では、競争相手であったナチスは劣勢を極め、1945年に降伏してしまう。

「あとは日本を降伏させるだけ」

となる。なんと、そのための武器として、原子爆弾の研究は続けられた。1945年7月16日、オッペンハイマーと研究所の科学者たちは、ロスアラモスの南にあるトリニティ実験場に集まった。

世界初の核実験が行われる。「ガジェット」と名付けられた原子爆弾が、人類の未来を形づくることを、その場にいた人々は理解していた。連鎖反応で地球の大気を発火させれば、地球全体を破壊する可能性はある。緊張の瞬間。この世ではない煌めきと凄まじく轟き渡る爆発音。(この映画の特殊撮影らしい)実験は成功した。オッペンハイマーは喜んだ。でもそれは、ほんの束の間のことであった。

8月には広島、長崎に実際に原爆が投下され、その惨状を聞いたオッペンハイマーは、深く苦悩するようになる。世界戦争は終わった。

戦争を終結させた立役者として賞賛されるオッペンハイマーだったが、時代はそのまま冷戦に突入し、アメリカ政府は更なる威力を持つ水爆の開発を推進して行った。そのため、1947年プリンストン高等研究所の所長に抜擢された彼は、さらに原子力委員会のアドバイザーになる。

だが彼は、この核開発競争がますます加速していくことを懸念する。水爆開発反対の姿勢をとったことで、次第に追い詰められて行く。米のマッカーシ上院議員らが赤狩りを強行。昔の恋人ジーンとの事もあり、彼の人生は大きく変わって行くのだった。映画はここで終わる。

1954年、オッピーはソ連のスパイ容疑をかけられFBIから「共産主義者」のレッテルを貼られる。アイゼンハワー大統領の時、政府公職追放を受け彼は危険人物と断定された。1961年ジョンF・ケネデが大統領に就任すると側近にはオッピー支持者が多く公的名誉回復の動きが出る。オッピー61歳、喉頭がん。62歳で死去。

2022年、米エネルギー省のグランホルム長官が、オッペンハイマーを公職から追放した1954年の処分は、「偏見に基づく不公正な手続きだった」として取り消したと発表。彼にスパイ容疑の罪を着せて失格を剥奪したことを、公的に謝罪した。

わたしがこの映画を見て考えたことを述べる。

➀映画は大きな問題を観客に投げかけるが、その解決を与えていない。

②原爆の破壊力がどれぐらい地球・人間・文明に及ぶのか、それが日本で試されたこと。

③映画は世界中の人々に共通する普遍的な問題を教示している。

わたしは映画を見に来ている若者が大勢いたことに驚いたが、それは、とても嬉しいことである。日本の若者たちが、こんなに大勢、この未解決難題にどう向き合っていくのか、わたしは、希望を持って見守っていく。

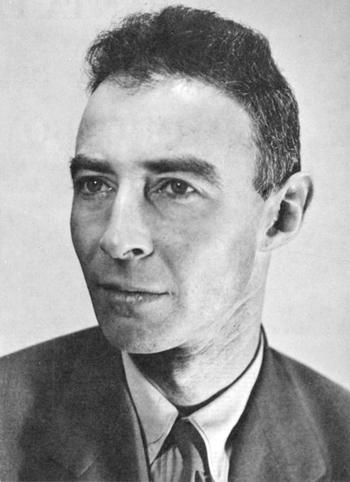

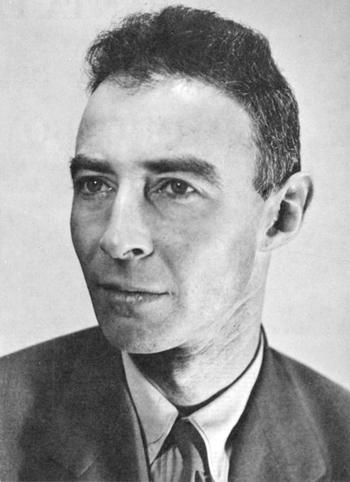

写真 J・ロバート・オッペンハイマー J. Robert Oppenheimer ウィキペディアより