【書評】中嶋いづる・作「石文は歌を残した」=東北の悲劇を描く

東日本大震災はマグニチュード9.0で、地震、津波、原発事故とトリプルの大災害となった。規模と被害は想像を絶するもので、世界的にも震撼とさせるものだ。

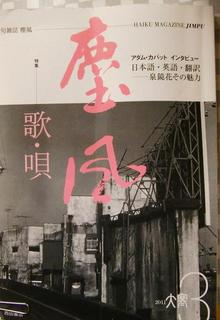

中嶋氏から、「25年ぶりに小説を書いてみました」と、「塵風」(西田書店、900円、2月1日発行)が送られてきた。彼は3、40代頃の小説の習作仲間である。(講談社・フエーマススクール「伊藤桂一教室」で、学んだ友)。

早めに読みたいという気持ばかり。それが先送りになっていた。開いたのは大震災の後だった。

作品は西暦700年代(奈良、平安時代)の東北が舞台である。北に侵攻する大和朝廷に対して、青森、岩手、宮城の蝦夷が立ち向かう、敗者の歴史小説である。朝廷の武力に屈する蝦夷の民の悲しみがテーマとなっている。

このたび、東北地方は大地震の途轍もない大災害に打ち負かされた。現代の悲惨・悲劇と、作品とどこかオーバーラップしながら読み進んだ。

作者は、邪馬台国が九州説を採っている。その勢力が奈良盆地に拠点を移してきた。日本(ひのもと)と国名を決め、応神天皇を祖とする大和朝廷が誕生する。勢力争いで、奈良を追われた王権がやがて津軽へと亡命していく。

当時の津軽・蝦夷は一つの国でなく、部族の集まりだった。文字の文明はなかった。粟、栃、山菜、きのこを採り、海では魚介類を捕り、山では熊や鹿を獲る。稗、粟、蕎麦などの雑穀農業が行われていた。

津軽に亡命してきた王権は、漢字や数学の文化を持ち込み、地場産業だった・製鉄(タタラ)や、古くからの中国大陸や北海道の交易と結びついた。そして、国名を日本中央(ひのもと まなか)と称した。

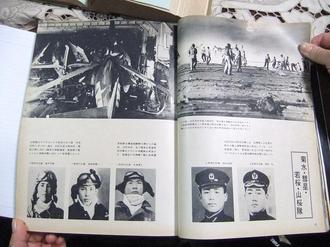

西暦789年、蝦夷の800人の騎兵が北上川支流の衣川で、4000人の朝廷軍を川に追い込む、という奇襲作戦で打ち勝った。溺死者は1036人(続日本書紀)。武将の名前はモレとアテルイだった。

その勝利はつかの間だった。大和朝廷は律令制による中央集権政治を推し進めるために、決してあきらめず、執拗に北部・東北地方を攻めてきた。そこで、朝廷は坂上田村麻呂を中心として10万の大軍を差し向けてきた。当時の日本の総人口は600万人だから異様な人数である。