吉岡忍さんが明治学院大学で講演『3.11を考える』、そして懇親

「ペンの日」懇談会(11月26日、東京會舘)で、佐藤アヤ子さん(明治学院大学の国際平和研究所教授)と吉岡忍さん(日本ペンクラブ専務理事)のふたりlが語り合っていた。同月29日、吉岡忍さんが同大学で『~3.11を考える~』に90分間の講演をする、という話題の最中だった。

そこに、私が入り込んで挨拶した。

佐藤さんから「聴講にいらっしゃいませんか」と誘われた。

「どんな内容ですか」

「平和学講座(秋学期)の授業です。国際平和研究所が受け持つものです」

佐藤さんがコーディネーターとして、自他の大学から平和学研究者、外国大使館の大使・公使、作家などを講師として招き、「3月11日を考える」というもの。14回のシリーズの一つとして、吉岡さんが90分間の講演するという。吉岡さんは3.11が発生した4日後から、東北の被災地に入っている。

私とすれば、3.11がこの先の執筆活動のメインテーマだけに、即座に身を乗り出した。

明治学院大学(港区・白金台)の訪問は初めてである。吉岡忍さんは待合室で、学園闘争時代、この大学には何度か足を向けたと語っていた。教室に立てこもる男女が別々のフロアで寝泊まりしていた。他大学は男女が雑魚寝だったと、懐かしげに語っていた。

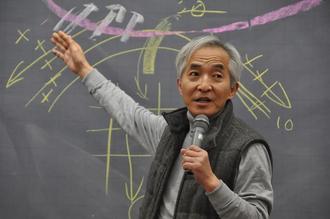

同月29日午後2時45分から、吉岡さんの講座が始まった。講師の吉岡さんは知名度が高く、世相に対してシャープな切り口だけに、大教室いっぱい約300人の学生が集まった。ボランティア活動で現地に入った学生も多く、より関心度が高かったようだ。

吉岡さんはまず鴨長明「方丈記」の無常感から入った。古来から、日本人と災害は切り離せいないと言い、3.11の被災地で目撃した悲惨な状況、瓦礫の凄まじさなどを生々しく語りはじめた。

「これまで、外国の被災地を数多く見てきました。3.11の被災地に入り、瓦礫を見たとき、外国と比べて、日本人はなんて物持ちだろう、と思いました」

箪笥から衣服が飛び出す。それが水にふやけて3倍になる。それにしても、膨大な物量の瓦礫だったという。そのなかに遺体がうつぶせになっていたし話す。

2万人が一度に死ぬのは、戦争以来にはあり得なかった。

「助かった人の話もたくさん聞きました。津波で流される屋根に乗った人が、写真を撮っていた。生死の境にいて、思いのほか冷静なんです。3月の冷風の風よけに、流れている発泡スチロールを採り、かぶつていたが、気を失った。意識を取り戻した時、収容されていたそうです」

60代女性が流される家のベランダにいた。部屋に戻り、衣装ケースから服を出して着替えをはじめた。いつもの習慣で、窓にカーテンを閉めた。

「津波のさなかですよ。誰も流される家の中を見ていない。パニックにならず冷静に着替えているんです。この方は家が突堤にぶつかり、そこで降りて助かった。こういう冷静さもあるんです」

「津波のさなかですよ。誰も流される家の中を見ていない。パニックにならず冷静に着替えているんです。この方は家が突堤にぶつかり、そこで降りて助かった。こういう冷静さもあるんです」

三陸には小さな半島や小さな浜の集落が数多くある。漁師たちは漁船、漁網、カキやホタテの養殖いかだも津波でなくしてしまった。日本人の食生活は、さんま、カキなど水産業の季節にも大きく関わっている。こうした文化の基盤も失った。

佐藤アヤ子さん(明治学院大学・国際平和研究所教授)

漁師たちは家族、友達を亡くし、生活基盤を失った。失ったものは大き過ぎた。若者たちは「もう一度やろう」という気にならない。ところが、20~60才代の女性10人ほどが浜に出てきて、カキの養殖に必要な、ホタテ貝の穴をあけ(カキの種付用)作業を始めた。茫然自失男たちはそれを見て、やる気を出したと聞きました、と話す。

「女性の力はすごい」

吉岡さんは強調した。

「被災者は、とかく災害弱者と見られがちです。弱者ではない。生産手段をなくした漁師は、いまを生き延びるために、天然のワカメを採りはじめました。それを塩漬けにして、細々ですが、出荷しています。強く生きようとしている。弱者じゃない」

漁師たちは一国一城の主である。漁具、漁網は高価なもので、所有者が決まっている。津波で散らばった漁具を集めてくる。津波で残った船を使い、沖に漂う『浮き』(一つ3万4万円する)を集めてくる。「数年間は、『自分のものだと主張しないようにしよう。共有物にして使おう』と決めたのです」

被災地が共同体として連携と、人間のつながりで復興しようとする。

松島湾には約80世帯の孤島がある。大津波で、船着場は全滅となり、船で対岸に渡れない。報道もされず、支援は3か月間なく、孤立した村となった。

松島湾には約80世帯の孤島がある。大津波で、船着場は全滅となり、船で対岸に渡れない。報道もされず、支援は3か月間なく、孤立した村となった。

「自分たちで生きるしかない」

生き長らえた人たちは、集団で暮らすことに決めた。

被災者は自分たちで食べる工夫をする。瓦礫の下の冷蔵庫から、食料を取り出す。味噌、醤油はある。

この島の田んぼは灌漑用水などなく、雨水で作付けするところだ。つまり、湧水などがなく、雨水などに頼っている。

「ご飯を炊くにも、水がないから、防火用水のゴミを払って使った。電気がないから燃料がない。瓦礫は濡れているから燃えない。そこで、学校のすのこを持ってきて燃料にした。ここでも、20代から60代の女性を中心に立ち上がったのです」

仙台市若林区、名取市の海岸線は平坦地で、広大な海と海岸の松林など風光明媚なところだけに、新しく土地を買い求めた人たちが住むニュータウンだった。

3.11の津波が6キロ奥まで襲った。ニュータウンき壊滅した。美しい海岸に住む、思い描いた幸せが一瞬に壊す。現在でも復興の兆しはない。

そこの住民は故郷ではない。だから、町は復興しないし、いまだ土台だけが残っている。もし、これが東京だったら、と思うと、故郷ではない人たちは住むだろうか。

吉岡さんは三陸の大津波と、歴史について語った。明治三陸大津波では約2万2000人が死んだ。それは日清戦争の翌年だった。

日清戦争では16社の新聞記者が中国大陸に送り出されて「勝った、勝った」と戦勝を煽った。それまではまだ江戸時代の幕藩体制が色濃く残っていたが、「日本国家」の意識が育った戦いでもある。

三陸の村には、日清戦争の戦勝祝賀会が花火と同時に、津波がきた、という記録がある、と吉岡さんは紹介した。津波は東北の貧しさに拍車をかけた。それが国家の軍事体制への圧力になっていく。

昭和三陸大津波。約3000人が死んだ。10日前に国際連盟を脱退し、泥沼に入っていく、日本社会が大きくカーブを切るきっかけになっている。

3.11では何が変わるのか。

3.11では何が変わるのか。

宮古市の田老町は明治、昭和と2度も津波にやられ放しだった。そこで大きな堤防を作ることに決めた。

「巨大な1.3キロです。満州事変から建設が始まって、完成は戦後だった。ペルー津波で三陸海岸が大津波の被害を受けた。そこで新たな堤防の建設が始まったのです。60年代は土建政治が盛になりました」

吉岡さんは黒板に堤防の図を示した。

新しい堤防は波をがっちり受け止める、U字型だった。自然とは敵対関係の構図である。

「人間は自然をコントロールできると考えたのです。原発事故も同じ。核は制御できる、と人間の技術力に対する過信があった。科学技術の過信が招いたものです」

「使用済み核燃料はどうしようもない。ガラス容器に入れて一億年を埋めておく。人間の生誕から10億年の歴史です。それに対して一億年です。これは人間に対する想像力の欠陥です。楽観と人間の傲慢さが加わると、とんでもないことになる。最悪になる」

吉岡さんはそこで締め切った。

講座の終了後、佐藤さんから「軽い歓談を」と誘いを受けた。同夜は私の学友たちと懇親があったので、お二人には五反田駅前のすし屋に合流してもらった。

講座の終了後、佐藤さんから「軽い歓談を」と誘いを受けた。同夜は私の学友たちと懇親があったので、お二人には五反田駅前のすし屋に合流してもらった。

九州・佐賀の新鮮な魚が食べられる店である。

佐藤さんと吉岡さんともに店が気に入ったようだ。リラックスした態度で、3.11の被災地を語りながら、さらにNYの9.11、中近東の戦争被害など、国際的な諸問題へと話しが及んでいった。

学友の田口喜一くん、溝口興二くんたちはふだんの学友会とは違い、興味深く聞き入っていた。