芸州藩はなぜ幕末史から消えた?(1)=原爆の資料焼失ではなかった

幕末史において、「芸州は日和見主義だ」と批判されている。はたして本当だろうか。大政奉還まで、徳川倒幕の主導的な役割を担ってきたはずなのに、なぜ幕末史から消されたのか。それ自体がミステリーに思える。

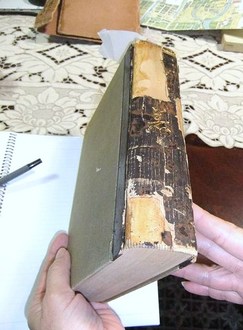

11月には、幕末志士・池田徳太郎の地元である竹原市(広島県)に出むいた。竹原書院図書館で、芸州の幕末史料がほとんどない実態を聞かされた。

「この資料探しは厳しいな」

そんな思いにとらわれた。

なぜ、資料がないのか。考えられることは、昭和20年8月6日の原爆の炸裂で、広島城、家臣が住む城下、さらには資料館、図書館もすべて焼けてしまったからだろう、という認識があった。

ここはあきらめずに歩かなければ、史料・資料にはめぐり合えない。

ここはあきらめずに歩かなければ、史料・資料にはめぐり合えない。

12月第3週には、幕末・芸州藩の資料を探しもとめて広島、呉を歩いてみた。

広島県立文書館(古文書収集の公的資料館)では、「芸州藩の幕末資料は希薄ですから、山口、土佐、鹿児島、岡山の周辺から見つけ出してくるしかない手はないでしょう」という、途轍もない遠来なアドバイスを受けた。

と同時に、広島には幕末・芸州藩の専門的な研究者がいない口ぶりだった。

次に竹原書院図書館で知りた、呉市(同県)の開業医の郷土史家を訪ねてみた。

「原爆で資料が焼失したけれども、他にも要因があります。広島には帝国大学がなかった。明治から戦前まで広島高等師範だったからですよ」と話された。

高等師範とは何か。明治時代にできた、文部省管轄の中等教員養成学校で、東京、広島、金沢、岡崎の4ヵ所にあった。とくに東京と広島は大学並みの扱い(学士号)を受けていた(校長になるエリート・コース)。つまり、文部省のお抱え指導者だった。

明治新政府の初代・文部卿は、肥前藩の大木喬任(おおき たかとう)である。肥前藩は尊皇攘夷の藩論すらまとまらず、倒幕の成果などないに等しい。それなのに「薩長土肥」を作り上げた。ある意味で、ねつ造だった。

その後の文部大臣は長州、薩摩、肥前(佐賀)の出身者がぎゅうじっていた。それが起因して、薩長土肥が長く文部省の指導要綱となった。戦後教育においてすら、歴史教育の場から、薩長土肥が消えなかった。