吉岡忍さんが明治学院大学で講演『3.11を考える』、そして懇親

「ペンの日」懇談会(11月26日、東京會舘)で、佐藤アヤ子さん(明治学院大学の国際平和研究所教授)と吉岡忍さん(日本ペンクラブ専務理事)のふたりlが語り合っていた。同月29日、吉岡忍さんが同大学で『~3.11を考える~』に90分間の講演をする、という話題の最中だった。

そこに、私が入り込んで挨拶した。

佐藤さんから「聴講にいらっしゃいませんか」と誘われた。

「どんな内容ですか」

「平和学講座(秋学期)の授業です。国際平和研究所が受け持つものです」

佐藤さんがコーディネーターとして、自他の大学から平和学研究者、外国大使館の大使・公使、作家などを講師として招き、「3月11日を考える」というもの。14回のシリーズの一つとして、吉岡さんが90分間の講演するという。吉岡さんは3.11が発生した4日後から、東北の被災地に入っている。

私とすれば、3.11がこの先の執筆活動のメインテーマだけに、即座に身を乗り出した。

明治学院大学(港区・白金台)の訪問は初めてである。吉岡忍さんは待合室で、学園闘争時代、この大学には何度か足を向けたと語っていた。教室に立てこもる男女が別々のフロアで寝泊まりしていた。他大学は男女が雑魚寝だったと、懐かしげに語っていた。

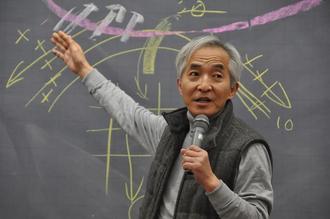

同月29日午後2時45分から、吉岡さんの講座が始まった。講師の吉岡さんは知名度が高く、世相に対してシャープな切り口だけに、大教室いっぱい約300人の学生が集まった。ボランティア活動で現地に入った学生も多く、より関心度が高かったようだ。

吉岡さんはまず鴨長明「方丈記」の無常感から入った。古来から、日本人と災害は切り離せいないと言い、3.11の被災地で目撃した悲惨な状況、瓦礫の凄まじさなどを生々しく語りはじめた。

「これまで、外国の被災地を数多く見てきました。3.11の被災地に入り、瓦礫を見たとき、外国と比べて、日本人はなんて物持ちだろう、と思いました」

箪笥から衣服が飛び出す。それが水にふやけて3倍になる。それにしても、膨大な物量の瓦礫だったという。そのなかに遺体がうつぶせになっていたし話す。

2万人が一度に死ぬのは、戦争以来にはあり得なかった。

「助かった人の話もたくさん聞きました。津波で流される屋根に乗った人が、写真を撮っていた。生死の境にいて、思いのほか冷静なんです。3月の冷風の風よけに、流れている発泡スチロールを採り、かぶつていたが、気を失った。意識を取り戻した時、収容されていたそうです」

60代女性が流される家のベランダにいた。部屋に戻り、衣装ケースから服を出して着替えをはじめた。いつもの習慣で、窓にカーテンを閉めた。

「津波のさなかですよ。誰も流される家の中を見ていない。パニックにならず冷静に着替えているんです。この方は家が突堤にぶつかり、そこで降りて助かった。こういう冷静さもあるんです」

「津波のさなかですよ。誰も流される家の中を見ていない。パニックにならず冷静に着替えているんです。この方は家が突堤にぶつかり、そこで降りて助かった。こういう冷静さもあるんです」

三陸には小さな半島や小さな浜の集落が数多くある。漁師たちは漁船、漁網、カキやホタテの養殖いかだも津波でなくしてしまった。日本人の食生活は、さんま、カキなど水産業の季節にも大きく関わっている。こうした文化の基盤も失った。

佐藤アヤ子さん(明治学院大学・国際平和研究所教授)

漁師たちは家族、友達を亡くし、生活基盤を失った。失ったものは大き過ぎた。若者たちは「もう一度やろう」という気にならない。ところが、20~60才代の女性10人ほどが浜に出てきて、カキの養殖に必要な、ホタテ貝の穴をあけ(カキの種付用)作業を始めた。茫然自失男たちはそれを見て、やる気を出したと聞きました、と話す。

「女性の力はすごい」

吉岡さんは強調した。

「被災者は、とかく災害弱者と見られがちです。弱者ではない。生産手段をなくした漁師は、いまを生き延びるために、天然のワカメを採りはじめました。それを塩漬けにして、細々ですが、出荷しています。強く生きようとしている。弱者じゃない」

漁師たちは一国一城の主である。漁具、漁網は高価なもので、所有者が決まっている。津波で散らばった漁具を集めてくる。津波で残った船を使い、沖に漂う『浮き』(一つ3万4万円する)を集めてくる。「数年間は、『自分のものだと主張しないようにしよう。共有物にして使おう』と決めたのです」

被災地が共同体として連携と、人間のつながりで復興しようとする。