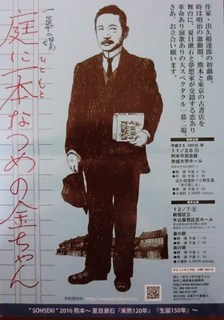

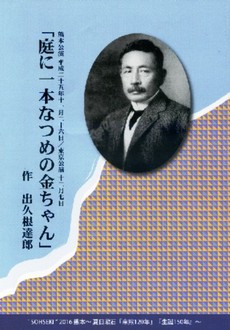

初戯曲は大好評、『庭に一本なつめの金ちゃん』=作 出久根達郎

夏目漱石が生誕してから150年が経つ。漱石が五高(現・熊本大学)の教授として赴任してから120年である。熊本で約4年3カ月を暮らす。この間の生活体験が、「草枕」、「二百十日」など名作の題材にもなっている。それだけに、漱石と熊本は深い縁がある。

直木賞作家・出久根達郎作『庭に一本(ひともと)なつめの金ちゃん』が初の戯曲として、熊本(11月26日)と、東京(12月7日)で公演された。演じるのは熊本在住の劇団員。出久根さんは現役作家のなかで、漱石に関して第一人者だけに、ストーリーの運びがよく、ユーモアが随所にあり、内容の濃い演劇であった。

直木賞作家・出久根達郎作『庭に一本(ひともと)なつめの金ちゃん』が初の戯曲として、熊本(11月26日)と、東京(12月7日)で公演された。演じるのは熊本在住の劇団員。出久根さんは現役作家のなかで、漱石に関して第一人者だけに、ストーリーの運びがよく、ユーモアが随所にあり、内容の濃い演劇であった。

東京公演の12月7日(土)「夜の部」の観劇には、出久根さんから、私と面識がある受講生たちが「課外授業として」と招かれた。

第一場は熊本の古書店が舞台である。時代は明治31年だが、古本屋・河杉書店の主人はいまなおちょん髷(まげ)を結う。容姿そのものが愉快だ。むろん、語りの口調も独特でユーモラスだ。

漱石が古書店で立ち読みしている。店主が、『北斎漫画』(北斎のスケッチ画集)を近ごろ入手したと言い、誘い込む。私の懐でまかなえる代物じゃない、と漱石が語る。そこからストーリーが運ばれていく。

もう一つのストーリーとして、漱石が前田卓(まえだつな・2度結婚に失敗した、30歳美人)と河杉書店を利用して密会している、という噂から細君が訪ねてくる展開だ。妻は嫉妬心でカリカリしている。

ここらは喜劇的な演劇で、書店の娘・東洋子の恋もかぶさってくる。理屈抜きで楽しめた。

舞台装置は3D方式で、1階(右手)と2階(左手)が同時進行していく。窓には柿の木が見える。

「渋柿は渋柿のまま、甘柿は甘柿のまま。それが当たり前なので、人間だって、変る人は信用できないわ」

含蓄のあるセリフだ。

「古本屋は古い思想を売るのだが、一方で新しい考えを買わなくては……」

出久根さんが長くたずさわった、古書店人生から得られた、本ものの言葉だけにひびく。

第二場は東京・早稲田の古書店。孫文や宮崎滔天(みやざき とうてん・自由民権運動家)など、中国の革命家たちのたまり場(アジト)である。孫文は清朝(しんちょう)政府から懸賞金つきで追われている人物だ。

修善寺温泉で吐血した漱石が、東京の入院先から抜けだし、古書店にやってくる。熊本で密会相手だった前田卓が『75歳のばあや』の変装で、警察の目をかいくぐり、中国の革命家たちを支援していたのだ。

観客のなかには、清朝時代の革命・思想運動を知らない、理解できない人が仮にいたとしても、だれもが漱石の作品名を知るだけに、

観客のなかには、清朝時代の革命・思想運動を知らない、理解できない人が仮にいたとしても、だれもが漱石の作品名を知るだけに、

「吾輩は猫である」の文豪、夏目漱石先生ですよ、「草枕」で私をダシにした小説家の先生、

と前田卓が革命家たちに紹介するので、演劇には親しみがわく。

思想家たちの内容がやや混み入りはじめると、

「吾輩は猫である、という小説で、一つ、お尋ねしたいことがあるのですが」

と作品の登場人物のモデルを問いただす。さらには、

「知に働けば角が立つ、山路を登りながら、こう考えた」

と草枕の書き出しが飛び出してくる。

これらは観客の親しみやすい心理を推し量った、出久根さんの絶妙な呼吸だろう。むろん、演劇者たちも戯曲者の空気・空間を読み込み、コミカルに演じていた。飽きさせない。