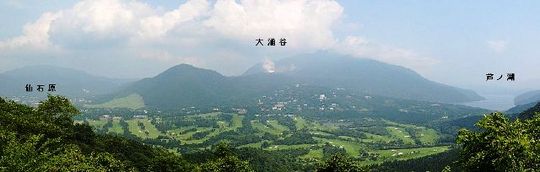

西沢溪谷の一周、10キロ。秘蔵写真の発掘ほどでもないが?

5月29日の写真がある。このころの西沢溪谷は新緑だった。いまは夏山シーズンに入った7月初旬だ。

掲載のタイミングを逃せば、まずは見聞に価しないものだ。

しかし、10年来にして、初の20代の女性が加わった。われら登山隊としては歴史的なできごとだ。その写真を封印することはできないぞ。

「さあ、のぼろ。行こう」

先頭はむろんリーダーだ。

西沢溪谷の登山口で情報を得ようと、バス停から徒歩5分で、まずは茶屋に入る。

「ほんきかよ。はじめから、ルートくらい情報を持ってこいよ」

ヨモギ持ちを食べ、むヨモギ茶を飲みながら、地図を広げる。

10年経っても、この登山隊は進歩がないな。

登山というほど険阻な道でもない。それでも、明瞭な案内図がある。

遭難事故など起こしそうもないルートだ。

最悪の事故は、転倒の捻挫ぐらいだろう。

なめてかかるなよ。

ひとり準備運動に余念がない。

行動に統一性がないのが、われら登山隊だ。

「個人の意志の尊重」

と言ってもらいたいな。

やっと、明るく笑顔で、新鮮な空気を吸いながら、西沢溪谷のルートに入る。

女性一人はいると、こうも張りきれるものなのか。

男は正直だよな。

吊り橋をさっそうと渡る。

「怖くなんて、ないさ」

渡り終わると、そう言うんだよな。

集合写真を撮ってもらおう。

相手は快く引き受けて、笑顔で、シャッターを押してくれる。

よく見ると、右端には中近東の得体のしれない人物が写っているじゃないか。

たのむ相手が悪かった。

あきらめて、 記念写真はこれでがまんしよう。

西沢溪谷は、多彩な滝の連続だ。

これは良いぞ。

そう思いきや、カメラ目線をむけてくれる。

「あのな。滝を撮りたかったんだ」

これが見返り美人だったら、いいのにな。

「滝って、渓谷へ下るんじゃないの。なぜ登るんだ」

そろそろボヤキが出てきたぞ。

渓流沿いの平たい道にでれば、

「はい、チーズ」

こんなポーズもできる。

都会から離れたんだ。

新鮮な空気だ。

森林浴だ。

もっと胸を張って、楽しく行こうぜ。

野辺の送りじゃないんだから。

滝はスローシャッターで撮るんだよ。

手ブレをしない。

脇を固めるか、なにかしら三脚替わりを見つけると良い。

あれこれ教えるのは簡単。だけれど、やっては見せてくれなかった。

その調子、その調子だよ。