新金線は大願成就なるか? 葛飾の夢をもとめて=櫻井 孝江

葛飾区内には、北から常磐線、京成線(本線と押上線)、総武線(快速・各駅)が東西に横切っている。

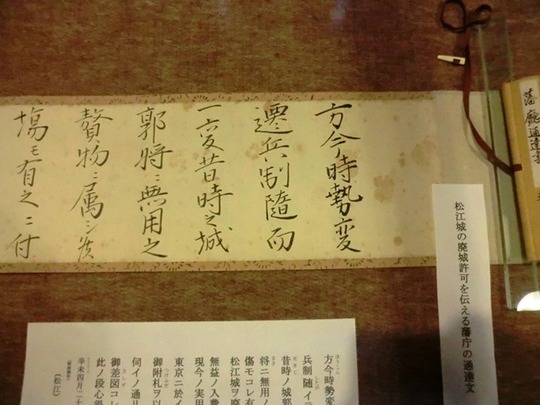

小松橋から新小岩駅方面を写す

しかし、南北を繋ぐ鉄道はない。亀有等から東西線の葛西へ行く時は、バスを利用するか、都心を通って大きく迂回して行くしか方法はない。

不便を感じている区民もいた。そこで、金町・新小岩間にある線路(貨物の新金(しんきん)線(せん))の利用を旅客用に考えた人々がいた。記者もその一人であった。

葛飾区内の南北の旅客鉄道の願いが、どのようになっているか 調べることにした。

明治30年12月27日(1897) 金町駅開業

大正15年7月1日(1926) 新金線開通(同時に新小岩操車場開設)

昭和3年7月10日(1928) 新小岩駅開業

操車場を停車場(駅)に変更した

昭和21年(1946) 新小岩駅にて貨物営業開始。

昭和38年(1963) 新中川開通(線路が一部変更になる。奥戸中学校あたり)

昭和39年(1964) 新金線電化

昭和43年(1968) 駅の貨物営業分離で、新小岩操車場駅開設

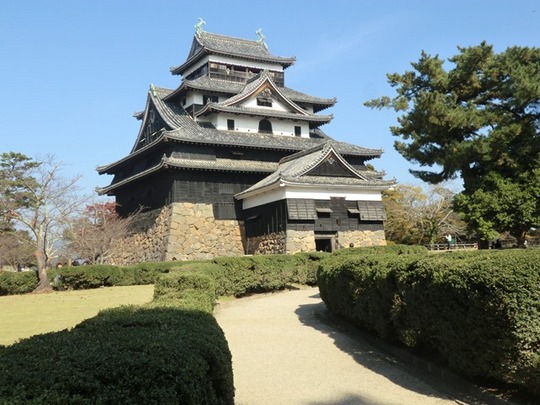

操車場跡

・区間は、新小岩信号場駅から金町駅迄である。

・距離は、6,6㎞の全線単線である。

2、新金線の今

現在の新金線のダイヤは下記の10本である。

① 金町駅発➡新小岩駅着

0027➡0038(日曜休)

0624➡0635

1017~1049➡1223~1053

2131➡2141

2250➡2301

② 新小岩駅発➡金町駅着

1523➡1533(日曜休)

1745➡1758

1920➡1930

1949➡1959

2230➡2241

『新金線に沿って15ヶ所の踏切がある』

新小岩寄りから、

奥中区(おくなかく)道(どう)・立石大通り・細田・東京街道・耕道・耕道第二・小松川街道・高砂・新堀・新宿新道・柴又・浜街道・三重田街道・第二新宿道・新宿道である。

(人・自転車のみ通行)

新宿新道は、国道6号線と交差している。その他は、のどかな住宅地の中である。

高砂付近で、金網で囲まれた線路を、金網の隙間から入って、反対側に歩いていく女性を見かけた。

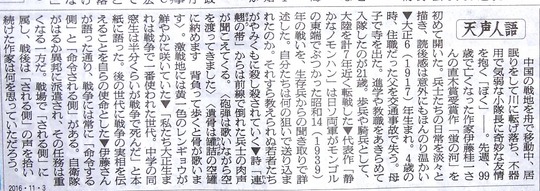

『これからの展望』

葛飾区内の南北の鉄道がないので、バス路線が区内の隅々まで行き渡ってきた。新金線沿線を取材していると、かつて、旅客化・複線化を考えていたのではないか と思える場があった。

葛飾区内の南北の鉄道がないので、バス路線が区内の隅々まで行き渡ってきた。新金線沿線を取材していると、かつて、旅客化・複線化を考えていたのではないか と思える場があった。

新中川を渡る陸橋に沿って、橋脚がもう一列ある。

橋を渡った線路沿いの一部には、盛り土が幅広くなっているところがある。線路際にある細田小学校の場所に駅を作る予定であった という噂もあった。

葛飾区都市計画マスタープラン地域別まちづくり勉強会のまとめ(平成21年9月 6日)には、金町・新宿地域と奥戸・新小岩地域から

○電車を走らせなくても、既存線路を活用した新交通システムを活用したい。

等の意見が出ていた。しかし、JRからは、「貨物線の廃止は、代替路線がないためできない。」と説明済みの返事であった。

平成28年区議会でのくどう きくじ議員の質問にも同じ回答が寄せられている。

区議のうめだ 信利さんが、今も新金線の活用を訴えている。

旅客化となると、国道と交差している部分の問題などがあり、難しくなり、現実化は厳しいと分かった。

2016.9.19~10.4取材 10.28編集

【情報使用(写真、時刻表、文章)の場合は、下記のクレジットを明記してください】

かつしかPPクラブ 櫻井 孝江