【歴史から学ぶ】ロシアのウクライナ侵攻と、昭和12年の日本帝国の日中戦争はそっくり

21世紀に入り、まさか西洋諸国どうしの大戦争が勃発するとは、予想外のおどろきである。

ロシアがウクライナに侵攻した。ロシアがなぜこうもクルミア半島やウクライナにこだわるのか。帝国主義の発想なのか。

双方の事情を知るほどに、昭和12年から、日本帝国が遼東半島にこだわり、中国に侵略する暴走と実によく似ていると思う。

昭和初期の日本帝国は、国際連盟の常任理事国という大国の地位にいた。軍事力も優れていた。ロシアは安保常任理事国である。まさに、国力はよくにている。

このたび侵攻したロシアは、隣国のウクライナを弱小国家として上から目線でみていた。おおかた数日で陥落すると目論(もくろ)んでいたと思う。

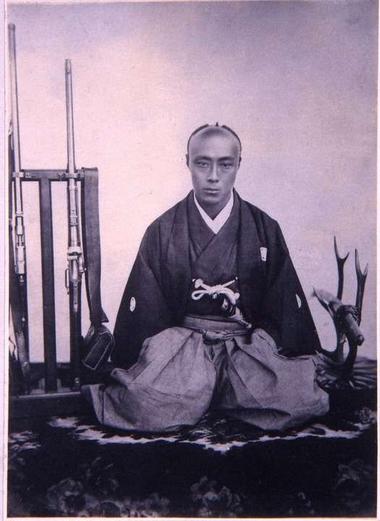

昭和12年の日本帝国は、中国の兵器や軍事力は劣っているし、中国人の士気は弱いと侮っていた。いとも簡単に落とせると豪語し、中国の首都(南京)や主要な都市に攻撃をかけたのである。

当時の中国といえば、国内の政権が分裂し、蒋介石(しょうかいせき)の国民軍と八路軍(はちろぐん・共産軍)が内戦同様にいがみ合っていた。

日本側とすれば、八路軍は農兵で粗末な武器でしか戦えないと、あまく見ていたのだ。

ところが、日本帝国が侵略したとなると、中国側の蒋介石の国民軍と毛沢東(もうたくとう)の八路軍がともに手をたずさえて死力をつくし、日本に挑んできたのだ。

*

現在のウクライナ情勢に目を移すと、戦況はどうだろう。ロシアの侵攻にたいして、ウクライナのゼレンスキー大統領が、私は逃げないし、死を賭(と)して祖国を守ると、全国民に徹底抗戦を呼びかけた。すると、民は祖国愛から士気を鼓舞し、強力なロシア軍と戦っている。

これはとりもなおさず中国の蒋介石が南京が陥落しても、首都を奥の都市へ移してでも、日本軍に降伏しないと宣言した。それゆえに軍、官、民の固い結束で日本帝国に挑んできたのだ、その構図はいまのウクライナ国民の戦闘とよく似ている。

ウクライナにしろ、中国にしろ、侵略してきた軍隊を駆逐(くちく)することにある。こうして、またたく間に、本格的なウクライナ戦争、日中戦争に突入し、ともに全土の戦いになったのだ。

*

クライナ軍は士気が高く、当初の予測よりも、よく持ち堪え、侵略者・ロシアを国外に追いだすまで徹底抗戦の気構えだ。

「あらゆる困難に耐え、抗戦の意思を持続させる」

ゼレンスキー大統領は首都に留まり、全土の戦いへと一歩も引いていない。

約100年前と見比べると、ウルグアイの政府軍と、中国の国民軍と八路軍(日本が農兵と侮っていた)の武器は希薄でも、強い意思をもって臨む戦い方がよく似ている。

現在のロシア側は圧倒的な軍事力で、プーチン大統領が核兵器をもちらかせる。昭和12年の日本帝国は圧倒的な火器をもち優位にある、と奢(おご)っていた。

*

いまや、侵略国ロシアは世界の各国から強い批判を浴びせられている。結局のところ、世界各国から厳しい経済封鎖されはじめた。

日中戦争に突入したあと、欧米諸国は日本帝国がこの戦争をやめないと、石油輸出禁止にするといくども警告を発していた。

日本は都市部の攻撃で連戦連勝であり、勝ち戦なのに、相手が完全降伏しないかぎり和平に応じられないとした。

これはいまのプーチン大統領の考えとまったく同じである。

外国から「礼儀正しく秩序を重んじる日本国民だったが、別の国民になってしまった」といわれた。「ロシア人は他国の市民を殺す無情な国民になった」といわれる。

ここらも、良く似ている。

*

西欧諸国は、日本が樹立した満州国を認めず、ホロコーストのドイツ・ナチスと手を組んだ(日独伊三国同盟)日本は中国大陸からの撤兵の意思なしと見なした。やがて、欧米は手を取り日本列島の周辺にABCDラインという経済封鎖を布いた。そのうえで、日中戦争の即時停止と中国からの撤兵をもとめてきたのだ。

日本国内はしだいに備蓄の石油が無くなりはじめ、軍艦、戦車、飛行機の戦略にも影響が出はじめた。

「石油があるうちに、仮想敵国のアメリカを攻撃した方がよい」という意見も飛びだす。

*

現在のロシアは2014年3月11日にクルミア半島を独立国家にさせた。日本がかつて満州国を樹立し傀儡(かいらい)政権をつくったように。実に、よく似ている。

ここまで似るのか、と思うほどだ。

古今東西。戦争突入は簡単だが、和平は難しいといわれてきた。『戦いは安く。和は難しい』という格言になっている。

ロシアはいま勝利している側だ。ここが重要だ。

プーチン大統領としては叩きのめすまで戦う。勝っている以上は自分の要求は通すまで講和しない、という気持も解らぬではないが、経済封鎖が利いてきてロシアの国力が弱ると、それはかつて日本帝国が失敗した道なのだ。

① ロシアはいま、ウクライナ側のゼレンスキー大統領から和平をもとめられているのだから、すみやかに「和平と講和」のテーブルにつくチャンスだ。交渉は有利に展開できる。いまが休戦、停戦、講和へと進む最上の道だ。

なにはともあれ、最高の「講和の機会」のチャンスというとらえ方だ。ここを見間違うと、たいへんな戦争犯罪者になっていく。

日本でいえば、東条英機元首相のように。

② さらに第三国から和平の斡旋があるいまは「躊躇なく」それに応じることだ。フランス、トルコ、イスラエルなどから和平斡旋の手があがりはじめた。最大の和平の好機と見なす。

これをむげに蹴(け)っていると、昭和16(1941)年に太平洋戦争に突入した日本帝国のように、世界を見渡しても仲介国が一カ国もない状態になってしまう。外交努力すらもできない。

プーチン大統領は、帝国主義の古い発想だ。ゼレンスキー政府を倒し、ロシアの意図とする臨時政権をつくっても、それはまちがいなくウクライナ内戦を呼び起こす。泥沼の惨事になるだろう。

その先は、かつてのアフガンのような最悪の状況になり、五年、10年後にはロシアの経済力がいつそう衰えて撤退する結果になる。

「あの時、止めておけばよかった」

あらゆる戦争の最後の言葉を吐くことになる。

最悪のシナリオがある。1853年のクルミア戦争のように、小さな戦争があれよあれよ、という間に英仏とロシアというヨーロッパの大戦争になった。この過去の教訓を生かすべきだ。

もし、おなじ道になると、NATOとロシアの対立構造というヨーロッパ大戦争になる。戦争がはじまると、双方で冷静さが失われる。

こんかいも原子力発電所が狙われた。

となると、戦争犯罪者としてプーチン大統領の命狙いでモスクワ・クレムリン宮殿に戦術核が落とされないとも限らない。

その危険な状況にもはや近づきある。日本帝国が歩んだ、日中戦争、太平洋戦争、東京大空襲、広島・長崎は他人事ではない。

まだ100年も経っていないのだ。

いまは核戦争を止められるのは、プーチンロシア大統領のみだ。