自民党の新しい総裁が、就任の第一声で「憲法改定」を掲げた。日本国憲法は国際法である。

自民党新総裁は「憲法改定」を政権の第一目標に掲げた。その語り口には、戦後日本が築いてきた「平和国家」の基盤を、あたかも「占領期の遺物」とみなす響きがある。

彼女の政治活動には、これまでも靖国神社への参拝を当然視し、特攻隊を「誇り」として語り、天皇制を精神的支柱として再評価している。

――これらの新総裁の発言の底には、「歴史修正主義」と呼ばれる風潮が息づいている。

日本国憲法は単なる国内法ではないのだ。太平洋戦争の惨禍と、ポツダム宣言受諾という国際的な降伏条約を背景に成立した「国際社会との約束」である。つまり、国際法に準じるものだ。にもかかわらず、現政権の首班から、その視点が驚くほど欠落している。

日本国憲法は単なる国内法ではないのだ。太平洋戦争の惨禍と、ポツダム宣言受諾という国際的な降伏条約を背景に成立した「国際社会との約束」である。つまり、国際法に準じるものだ。にもかかわらず、現政権の首班から、その視点が驚くほど欠落している。

そこには、二度と侵略戦争を行わないという、世界に対する宣誓が込められている。

彼女は記者会見で繰り返す。「私は日本人として」とくりかえす。「日本人として」「日本の誇りを取り戻す」と何度も言っていた。しかし、「日本女性として」という言葉は決して口にしない。ニュースの画面の中で、あの人はなぜ「日本女性として」と一言もいわないのだろう。

戦争で、いちばん犠牲になったのは――女と子どもたちだったのに。

戦争の惨禍のなかを生きてきた。戦後の平和憲法を支えてきた女性たちの歴史を、まるで見ていないかのよう

な空白だ。

国家とは連続している。過去の歴史と断絶できない。太平洋戦争は加害者としての反省も必要なのだ。そのうえ戦後八十年は維持してきた。

今頃になって「押し付け憲法」という主張はおかしい。

*

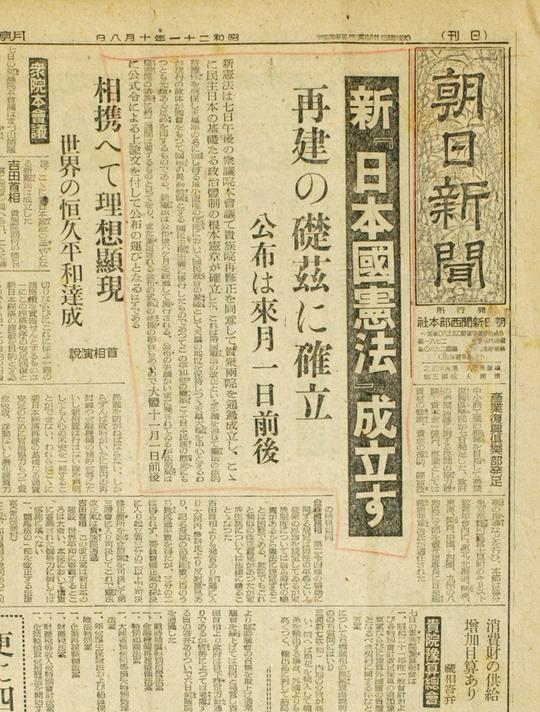

1945年8月にポツダム宣言を受諾する段階で、無条件で「戦争放棄」を受け入れた。国際社会からの要求と、それに応じたものである。まずGHQは日本政府に対して, 大日本帝国憲法の改正を指示しました。

しかし、日本政府が当初提示した「松本案」が天皇主権を温存したもので、拒否した。「これでは国民主権ではない。民主主義への移行を示していない」

そこで、GHQは民政局に憲法草案の作成を命じた。

GHQはアメリカだけではない。占領方針を決める「極東委員会」はアメリカ、イギリス、ソ連、中国、フランス、オランダ、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、イギリス領インド、中華民国、米領フィリピンなど計11カ国で構成されていた。ただ、実際のGHQの運営はアメリカが中心であり、ソ連や中華民国などの影響力は限定的であった。

日本国憲法の制定にあたり、GHQは日本政府に対して憲法改正を指示し、その後の草案作成を主導しました。

草案は米国のケーディス大佐が中心となった。

かれはハーバード・ロー・スクールを卒業後、ルーズベルト大統領のニューディール政策下で政府の法律顧問を務めるなど、アメリカの自由主義・民主主義の精神を深く理解する人物だった。

日本の民主化と人権保障、そして恒久平和の確立をわずか1週間ほどの短期間で草案を完成させた。計11カ国で構成されていた。「極東委員会」は日本の国務大臣は文民(軍人でない者)でなければならない、とする文民条項などを追加させた。そして日本政府に提示するにおいて、マッカーサーが代表者の名を冠した。

このように、日本国憲法は憲法の序文、第9条の戦争放棄を定めている。他国の憲法と違い、日本国憲法は国際法と国内法の両面を持つ。

憲法九条を「他人事」として見過ごす私たち自身ならば、後世の歴史家は、「傍観者の罪」を問われているのかもしれない。