槍ヶ岳は登山者なら登ってみたくなる日本を代表する名山である。記録に残る槍ヶ岳開山は意外に新しく、江戸時代の文政11年7月、念仏行者「播隆(ばんりゅう)」と安曇野の村人たちによって成し遂げられた。

播隆が3度目の槍ヶ岳登山をした天保4年に、尾張の地理学者、津田正生(つだまさなり)が槍ヶ岳に登頂してその記録を『天保鎗ヶ嶽日記』として1冊の書物に纏めたとされている。

だが、新田次郎の小説に津田は登場しない。また、平成17年発行の『日本登山史年表』(山と溪谷社)にも津田の名前は出てこない。

なぜかといえば、登山史研究者の間では津田の日記は「幻の登山日記」とも呼ばれていて長い間存在は知られているのに、原本を見た者が殆んどいなかったからだ。

ところが昭和57年に進展があった。『天保鎗ヶ嶽日記』の草稿が発見されたのだ。発見の経緯は『岳人』(419号)に杉本誠氏が《幻の書ー世に出る》の見出しで写真入り4ページにわたって紹介している。

ただし、愛知県下の旧家(服部家)から発見されたのはあくまで草稿で、和紙2枚の表裏に墨書して綴じた4ページ分と別紙1枚である。

文章の冒頭に、槍ヶ岳登山の動機が述べられている。

それによれば、39歳のとき加賀白山を登った折りに、ひときわ高い飛騨の乗鞍岳と信濃の槍ヶ岳を望見して、その時からずっと登りたいと思っていた。そして58歳になった天保4年7月、いよいよ友人と尾張を出立した......。と書き始めている。だが、中山道の妻籠に入ったところまでのわずか3日分で終わっている。

草稿発見のスクープを中日新聞社の杉本氏に知らせたのは、杉本氏の友人である民俗学研究者の津田豊彦氏(津田正生から6代目子孫)だった。

一方、『天保鎗ヶ嶽日記』の写本を実際に目にしたという人物がいるのだが、結局みつかっておらず今でも「幻の書」なのである。

*

ところで津田正生とはいったいどんな人物なのだろう。安永5年に尾張国(現愛知県愛西市)の津田與治兵衛盛政の子として生まれる。

生家は酒造りを営み、地元では近村に並びなき豪農と言われていたという。幼い頃より様々な習い事を体得し、20歳頃から学問に励み、旅行や史跡を訪ね、高山にも登った。

やがて寛政12年頃から号を「六合庵」と名乗り、多数の書物を著す。なかでも文化年間から長い期間を費やし天保7年に完成したのが『尾張地名考』全12巻。尾張藩に納められた。今では尾張地方の歴史研究には必需書とされているという。

平成9年、槍ヶ岳山荘の穂刈三寿雄氏、長男の貞雄氏共著による『槍ヶ岳開山 播隆〔増訂版〕』(大修館書店)が刊行され、この本で初めて津田の登山について初めて簡単に紹介された。

*

国民の祝日「山の日」が平成28年に新設された。これを記念して『燃える山脈』というタイトルの安曇野と上高地を舞台にした時代小説が執筆された。

作品は前年~翌年にわたり地方新聞『市民タイムス』(本社・松本市)に連載され、連載終了後に山と溪谷社から単行本として出版された。

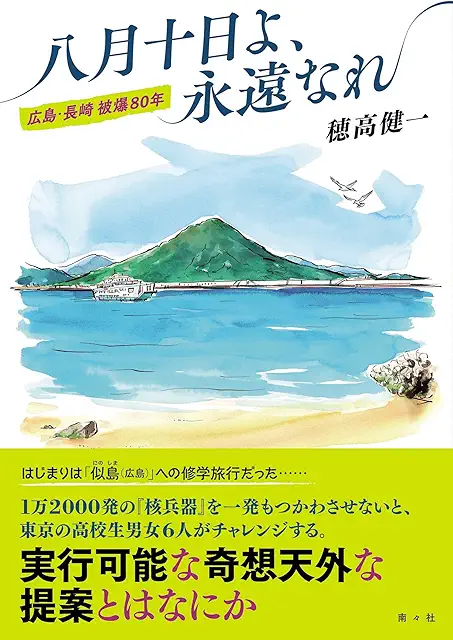

著者は穂高健一氏。小説では槍ヶ岳を登攀した津田正生が出てくる。

穂高氏は、執筆前に津田の故郷、愛知県愛西市を訪れて取材を重ね、津田の槍ヶ岳登山を裏付ける有力な史料を確認している。それは《尾張路を立て日々を重ねて信州鑓ヶ嶽とほ登りしに1番にあらず2番と代わりしも口惜候也...》と記された短冊だという。

また、津田の2年後には安曇野の庄屋・務台景邦が信仰心からでなく槍ヶ岳に登った記録が松本の玄向寺に残されているという。当時の槍ヶ岳には津田のような知識人が他にも登っていたかもしれない...。(白山書房刊『山の本』119号記事を縮小)

ハイキングサークル「すにいかあ倶楽部」会報268から転載