【歴史から学ぶ】 世界大恐慌よりもひどい。「医療崩壊」のあと「経済崩壊」がくるのか。

国会で、安倍晋三首相が「1929年(昭和4年)以降の世界大恐慌と比べ、厳しい状況になっている」との見解を示した。日本では当時、昭和恐慌と世界恐慌が重なった惨事になったのだ。

それをどう感じ取るべきか。

いま、「医療崩壊」の瀬戸際にある。これをうまく乗り越えたとしても、首相の予見通り、貿易立国の日本に、「経済恐慌」や「経済崩壊」がくるかもしれない。

東京都に絞ってみると、大企業の本社が多い。だから、都税はいま豊かだ。

しかし、令和2年の各社の決算発表は、新型コロナの影響で、軒並み赤字である。決算書すらできていない会社もあった。

企業は収益を出すのは人・金・物の組み合わせと努力とを要する。反面、赤字はちょっとした瞬間で膨大になり、企業の存続すらも危うくしてしまう。

*

1年後の令和3年の決算となると、どうなるのだろうか。経済活動の停滞・不調から、とてつもない未曽有の大赤字になる可能性もある。

豊かな都政が突如として180度ひっくり返る。都財政は大赤字になる。

都知事はいま「社会が混乱している」と、ホームステイを強調しているが、「経済恐慌による改革」まで視野に入っているのだろうか。うかうかすれば、巨大な赤字都政で、東京都の運営そのものが危うくなってくる。

となると、都の職員(一般行政職)の1万8207人の給料は払えるのだろうか、という心配にも及ぶ。都税がなくなれば、半分、あるいは1/3の削減くらいの荒療治や覚悟が必要になるかもしれない。 とても削りにくい消防吏員・公営企業・行政委員会・学校教職員・警察官までをふくめると、都税で暮らす人は総計16万5千人をかかえている。

それと同様に、23区も、区民税の大幅な減少がある。立派な区役所は外部に貸して、質素な小さな行政に転じる必要がある。

ここまで書けば、「なあーに、V字型の景気回復があるさ」ということばが飛び出すだろう。

*

私たちは性格において、大ざつぱに二通りある。楽観主義者と悲観主義者である。

「なんとかなるさ」、成り行き任せ、「どうか、そうならないでほしい」と願う。こうした楽観主義はけっして悪いことではない。

むしろ、悲観的に考えすぎると、経済(投資・消費)がかえって冷え込んで悪影響を及ぼしてしまう。

*

しかし、行政担当者は逆である。危機管理とは最悪を考えることである。

行政マンは「なんとかなるさ」では給料をもらう資格がない。常に最悪の場面まで想定したシュミレーション(simulation・模擬実験)をする。そのうえで、段階的な対策を練る。

こうした状況下では、悲観主義者のほうが適性があっているといえる。

災害は忘れたころにやってくる。2021年は「東京オリンピック」どころか、まさかと思うが、最悪は「関東大震災」という直下型の地震が来たらどうするべきか。

これは不安を煽(あお)っているのではない。私たちの曾祖父のころ、いまから100年前に、それを経験しているのだ。

この歴史から学ばなければならないのだ。

第一次世界大戦のあと、わが国に「戦後恐慌」が起きた。そして、「スペインかぜ」が大流行した。(1918-1920)。まさに、現況とおなじようなウイルス禍である。

このときは日本人が約40万人近く死んだ。

その3年あと、大正12(1923年)年9月1日11時58分、関東大地震が発生したのだ。マグニチュード(M)は 7.9である。

悪いことは重なるもので、当時の内閣総理大臣の加藤友三郎(広島出身)が、この大震災の8日前、8月24日に現職で急死していた。

想像を絶する大惨事のなかで、首相が空席だったのだ。

*

「歴史は進歩ばかりでない」。時間の流れの中で、そういう負の事実(遺産)もあったと踏まえていたほうがよい。

新型コロナ・ウイルスの環境下で、東京に大地震が起きたらどうするか。神戸淡路大震災も、同様である。

ただ、人間には経験という大切な財産がある。

2011年3月11日に悲惨な東日本大震災が起きた。日本中にボランティア活動精神をうみだした。ボランティア文化ができたのだ。

江戸時代に盛んだった「お互いさま」という「相互扶助の精神」の復活でもあった。

*

私たちは、ウイルスと闘いながら、3.11から学んだボランティアを経験をどう織り交ぜていくか。IT通信も、一段と進歩している。

日本を沈没せてはならない。関東大震災なみが来れば、大坂か、京都か、首都機能を即座に移す。どのように具体的にバックアップするか。

被災者への支援・救援活動、安全維持の消防・警察活動なども多岐にわたるシミュレーショが、いざ本番には不可欠である。「備えあれば、憂いなし」という格言がたいせつである。

*

大正時代の関東大震災は、当然ながら、大不況に陥ってしまった。さらなる負の時代が連続する。

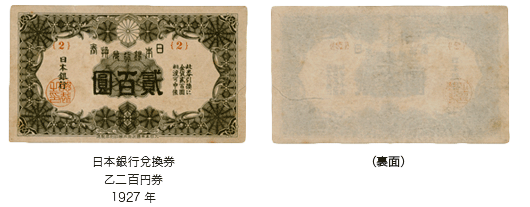

大正時代が終わった翌年、昭和2年(1927年3月~)に、昭和金融恐慌が起きてしまったのだ。「銀行の取り付け騒ぎ」ということばで、庶民の間で広まった恐慌だ。銀行が次つぎに倒産してしまった。

高橋是清(これきよ)大蔵大臣が、片面印刷の200円券を臨時増刷して現金の供給に手をつくした。

これを解決したと思ったら、日本が運悪く金解禁を行った。日本の金貨が外国に流れてしまったのだ。そのデフレ不況が世界恐慌と重なってしまったのだ。もはや最悪である。

「経済崩壊」がたちまち政治に影響を与えた。

(現・安倍晋三首相がいう「世界大恐慌」とは、この時点の実態を語っているのである)

日本社会は倒産、犯罪、自殺、路上にはホームレスがあふれた。暗黒の時代へと加速していった。

これが満州事変を誘発してしまう。

【ここらは学校教育の場で、教師が最も教えにくいところで、大半がスルーしている。しかしながら、現代社会で身近に役立つ、重要な歴史の宝庫なのである。

東京オリンピック2020でなく、その前後に直下型の巨大地震がきた。負の影響が全国に波及する、と考えれば、わかりやすい】

*

安政2年の「江戸大震災」、昭和2年の「昭和金融恐慌」、令和2年の「新型コロナウイルス禍」という、『2年』のごろ合わせか、偶然か、惨事が奇妙に一致している。

過去の歴史はふしぎに負の連鎖が続いている。

為政者は大惨事の時に、手柄や業績や賞賛に値する名誉など考えない方が良い。歴史は知恵の無限の宝庫だ。目先だけでなく、巨視的な視点から学び取るとよい。

大正・昭和の恐慌。その時代を生きた人々の生活まで近づけば、生きる英知が豊富にあるのだ。

パチンコ屋の営業に法的な処罰をするか否か。高所得者層のゴルフ練習場(打ちっぱなし)はずいぶん密集しているが、営業はできる。新書の本は売れるが、古本は売れない。ここには貧富の差、利用者の所得格差が不自然に生じているのだ。

*

水野忠邦(みずのただくに)は、禁止の元祖だ。天保の飢饉で、質素倹約の生活から奢侈(しゃし)禁止令を強く庶民に科した。それでも、歌舞伎、芝居小屋は数少なく開いていた。全面禁止ではなかった。

現在は公営の屋外の運動施設などは全面禁止だが、そろそろ一部解禁にした方が良いのではないか。精神面の安全性からも。諸外国ではストレスから暴動も起きはじめている。

児童公園にテープを張ったり、買い物は3日に一度、藤棚を伐ったり、あまり細かいこと「重箱の隅をつつくような」ことに干渉せず、大目に見るほうがよい(家康)。

あなたがた政治家は規制、禁止づくりよりも、もっと別にやることがあるはずだ。

「世界恐慌より大きな危機がくるかもしれない」

国家の首相が真剣に危惧しているのだ。東京都政(府県政)も、ここらを正面から検討した方が良い。

いまや中小企業・中堅企業が従業員の支払いをどうするか、という問題に突き当たっている。収入のない人は、都民税(県民税)、区民税(市町村税)など払えないのだ。

となると、地方自治体は行政の無駄を徹底して切り削いでいくことになる。さらには過酷だが、「公務員の首きり」というつらい選択に及びかねない。

まさか「昭和恐慌」の先にあった、2.26事件のような、軍事クーデターは起きないと思うけれど。

地方自治体の政治家、行政マンは今やるべき課題はなにか、と考えた方が良い。コロナ規制、規制の一辺倒にならずに。

*

経済は崩壊が始まると、とてつもなく加速度がついて落ちていく。犯罪、自殺、一家心中が社会の中核に座ってくる。飢え、貧困、食糧危機にまでなる。それが2.26事件、日中戦争へと拡大していった歴史的事実である。

私たちは「暗黒の道」に入る前に早くに脱出しなければならない。悲惨な大正・昭和史からの教訓である。