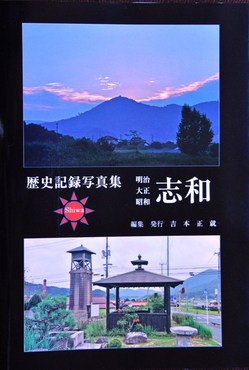

歴史記録写真集「明治 大正 昭和 志和」 = 吉本正就

東広島市・志和町(しわまち)の吉本正就さんが、このたび歴史記録写真集『明治 大正 昭和 志和』を発行された。

吉本さんは、地元の歴史に造詣がふかい郷土史家である。歴史関係資料や写真のコレクターでもある。自宅の2階には陳列ケースがしっかりした展示室をつくられている。

古写真の収集が1000点ほど溜まったことから、約1年間の編集・追跡取材を行い、発行に及んだものだ。

古写真の収集が1000点ほど溜まったことから、約1年間の編集・追跡取材を行い、発行に及んだものだ。

私たちは「明治は遠くになりにけり」と言われて育ったものだ。祖父母がまだ明治生まれだったけれど、当時の話をさして聞いておらず、いまとなれば悔やまれる。ただ、それはいつの時代になっても、口から口へと伝承される限界なのだ。

私たちが祖父母になってくると、いまや「昭和は遠くになりにけり」である。昭和天皇が没したのはつい先日のように思えるが、もはや27年が経っているのだ。

平成元年生まれの子が、27歳で社会現役の最先端で頑張っている時代だ。

私たちは、両親が生きた太平洋戦争のできごとは、さして言葉で引き継いでいない。敵とは言え相手は生身の人間だ、しょせん人殺しだ、銃弾の殺戮を語りたくなかった親も多かった、と知る。

小さな記録文、写真を探しだして歴史記録として遺す。70年経ったいまはラストチャンスだ。もう半世紀たつと、写真の裏付けの話しは聞けないし、写真といえども、古文書のように影が薄くなってしまう。

写真は歴史の断面を正確伝えられる。政治・経済・文化の面からも、実に重要なことだ。ただ、古写真の収集作業は、ことばでいうほど簡単でない。最近はやたら個人情報という弊害が目につく。先祖の写真すらも、提供を嫌がる人もいるだろう。

吉本さんのように脚で訪ね歩く地道な努力とともに、協力者も必要だ。

とくに強く印象に残ったのが、昭和14(1939)年に撮影された、看護学校の卒業女子たちの写真である。西志和の女性7人が盛装し、記念写真に収まっている。

彼女たちは広島市内の病院勤務だった。

昭和20年8月6日の原爆投下の地獄のなかで、看護に勤務しており、4人が亡くなっている。半数以上の乙女が無残にも命を失くす。

吉本さんがそこまで追跡して、写真キャプションに書いている。だから、昭和史の大きな出来事の原爆投下の惨さが、集合写真でありながら、しっかり遺されるのだ

吉本さんはに「歴史記録」と位置づけて、3つの時代明治、大正、昭和と良い面、辛い面、拙劣な面も含め、公平・客観の目線で遺されている。

志和といえば、私の著作・幕末歴史小説『二十歳の炎』の神機隊が発足し、訓練地した場所である。

志和といえば、私の著作・幕末歴史小説『二十歳の炎』の神機隊が発足し、訓練地した場所である。

主人公の髙間省三、幕末史に大きく関わった船越洋之助、加藤種之助などが同隊の一員として、農兵とともに、教育・訓練をした土地なのだ。

かれらは藩の学問所の超エリートだった。特別な軍事顧問を持たず、英文の軍事書を読みこなし、創意工夫で、訓練に落とし込んだ。神機隊がいかに人気だったか、同写真集の巻末のイラスト(写真)からも読み取れる。

鳥羽伏見の戦いで、平和主義の広島藩が軍隊を出しながら、一発の銃を発しなかった。それを長州が嘲笑った。

「長州ごときに京都でバカにされた。だったら、広島の強いところを戦場で見せてやれ」と神機隊が怒り、戊辰戦争へと自費で出かけて行った。

相馬・仙台藩へと激戦つづきだった。官軍側の死者において、神機隊が最も多かった。戊辰戦争が終結すると、かれらは明治政府の要人にならず、さっさと広島に引き揚げてきたのだ。

今後において幕末研究がしっかりなされると、志和の歴史は広島藩のみならず、国レベルでも重要な位置づけがなされるだろう。

志和にはもう一つの大きな歴史遺産がある。

幕末、欧米の軍艦が日本列島にやってくる。瀬戸内海にも兵庫開港問題で、外国艦が出没する。宇品沖から広島城に艦砲射撃されると、簡単に届いてしまう。そこで、藩主以下重役の判断で、天然の要塞である志和へ、広島城の移城を決めた。そして、「八条原城」の築城工事に着工した。

このときの築城奉行が高間多須衞(たすえ)である。小説の主人公・浪江の戦で二十歳にして亡くなった高間省三の実父だった。省三は志和で訓練に明け暮れたが、築城工事は見ていない。

明治時代になり、築城は途中で取り止めになった。これら城の基礎土台とか、石垣とか、わずかながら歴史の証人として同写真集に収められている。

吉本さんの歴史記録写真集は、風景、風俗、農業、学校、戦争、生活など、19のジャンルに分かれている。

「昔は裕福ではなかったかもしれないが、家族総出で農作業をし、幸せな団らんのある暮らしの時代から、戦争の時代へと変わっていく、(中略)地域の協力、学校生活など、1枚の写真がその時代の人びとの暮らしを語っています」

と、吉本さんは同書で述べている。

全体を通して、地方の一点から見つめているにしろ、日本歴史の証拠、証人としても、見応えのある貴重な労作である。敬意を示したい。