反骨精神、臨書の展覧会=東京・銀座

書宗院展が東京・中央区二丁目の「東京銀座画廊・美術館」で、7月20日から6日間にわたって開催された。古典を手本して書いた、「臨書」の作品を集めている。昭和32年から年1回実施され、今回で54回である。

過去の開催は武道館、中野サンプラザ、銀座画廊などである。なぜ銀座なのか。

芸術の森の上野では、書の大展覧会が開催されている。それらは創作もの重視である。臨書は物まねだ? として受け入れていないからだろうと、同展の作品解説者は説明する。

書の古典は長い時間をかけて鑑賞に堪えてきた、芸術性の高いものだ。最古は3500年前の中国から伝わるものもある。

芸術・文学はすべて古典から学習する。どの世界においても、先人に学び取る姿勢が大切だ。書の場合は、とくに初心者は古典を手本にして、筆の運び、筆の動きができるようにする。

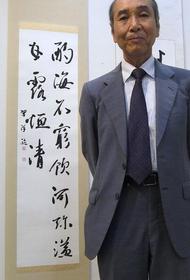

「臨書は奥行きと幅が広い」と吉田翠洋さんは語る。

一通りの筆遣いが出来たならば、手本から離れ、創作ものに移る必要があるのだろうか。どこまでも臨書の世界を追求する姿勢、古典に近づく、それを越えようと筆を執る。それはあるべき一つの書の道だろう。

それはもはや真似事とはいえない。創作もの書道との差はない。

吉田さんの作品は、「伊都内親王願文」である。その内容は、(内親王の)生母の両親の追善と、一族の安穏と、さらなる繁栄を祈願したものだという。

伊都自身が書いたものでなく、平安時代初期の書家のひとり橘逸勢(たちばなのはやのり・平安時代初期)によるもので、名筆とされている。

「全体のバランスが良く、自由奔放で、雄渾な書風です。臨書として、文字と文字との空間を使い、重苦しくしないように心がけました」と話す。

「全体のバランスが良く、自由奔放で、雄渾な書風です。臨書として、文字と文字との空間を使い、重苦しくしないように心がけました」と話す。

「最初の一文字に筆が入ったならば、ビー玉が落ちるように、迷わず、最後の文字まで一気に書きます。途中で、筆運びで、どうしょうかな、と迷ったらアウトです」と話す。

筆の形・技法よりも、精神面が8割です、と強調していた

同展には、創設者である「桑原翠邦の臨書」、「近代名家三人展」の特別展が行なわれていた。それらの作品解説や吉田さんの話を聞きながら、臨書はある一面で文学と似ているな、と思った。

私はカルチャーセンターで、小説講座を教えている。小説は文章と素材の両輪があって世に受け入れられる。文章や文体は先人から学ぶ姿勢が大切である、と強調している。

志賀直哉は小説の神様といわれているほど、名文家である。「小説家になりたかったら、暗夜航路を2回、原稿用紙に書き写しなさい」と写筆を薦める。私は3~4年かかったが、結果としてビジネス文から脱却できた。

文学において、創作の独創性は大切だ。しかし、作家が独自の着想だと思っても、意図的、あるいは無意識に、過去に読んだ国内外の作品、TV、映画のストーリーにも影響を受けているものだ。ある意味で、どこかしら換骨奪胎である。

翻訳小説で、外国文学の原作よりも優れていると、評価されているものもある。

臨書の世界を追及し、日本人の手から、中国の孫過庭(そんかてい648-703)の『書譜』の本物を越える書が生み出されないだろうか。書は精神力が重要視されるから、ありえない話ではない。超越されたとなると、孫過庭の名が古典から消えていくのだろう。臨書にも夢があると思った。