小京都ミステリー ~大崎上島への想い~ 黒木せいこ

私は、2時間ドラマ、中でもミステリーが大好きだ。なぜなら、1話(2時間)ですべてが完結するからだ。どんな難解な事件でも、お気に入りの主人公たちが、困難を乗り越えながら、さっそうと事件を解決する。旅のシリーズならば、各地の観光地にも必ず訪れる。名所での謎解きは、売りになっている。

そんなわけで「西村京太郎トラベルミステリー」や内田康夫の「浅見光彦シリーズ」など、私にはいくつかの好きなシリーズがある。

その中のひとつに山村美紗の「小京都ミステリー」がある。これは、片平なぎさ演ずるフリーライターの柏木尚子(しょうこ)が、相棒のカメラマン山本克也(船越英一郎)とともに、取材のため日本各地にある「小京都」と呼ばれる場所を訪れ、そこで起こる難事件を解決していくドラマである。

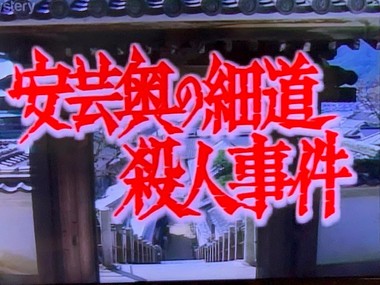

20年ほど前の作品だが、人気シリーズなので、CS放送で継続して再放送している。その日も私は、あらかじめ録画しておいた「小京都ミステリー・安芸奥の細道殺人事件」を何気なく見始めた。今回は広島の話らしい。

20年ほど前の作品だが、人気シリーズなので、CS放送で継続して再放送している。その日も私は、あらかじめ録画しておいた「小京都ミステリー・安芸奥の細道殺人事件」を何気なく見始めた。今回は広島の話らしい。

小京都とは、古い街並みや風情が京都に似ている街である。現在は、日本全国で40ほどの市町が小京都と呼ばれているという。

今回の舞台、竹原市は広島県の南部にあり、室町時代より港町として知られ、江戸時代後期は製塩業で栄えた。今は「安芸の小京都」と呼ばれており、街並地区が「都市景観100選」に選定されている。

ドラマでは竹原市で、尚子と克也が、全国的に有名な俳句の先生が主催する「小京都吟行」が行われると聞き、取材に出かける。街を歩きながら俳句を作る吟行は、この竹原の街にぴったりと言えるだろう。

そこで二人は、俳句の天才少女の川口真木という女子高生と知り合う。知り合った途端、まきの父親が今度の「小京都吟行」に、娘のまきを参加させるかどうかで、俳句協会の役員ともめている現場を目撃する。

それには、どうやらまきの交際相手の昭一(しょういち)の父親が関係しているらしいので、父親の住む大崎上島へ行ってみることになった。

「えっ、大崎上島?」

針仕事をしながら何気なくテレビを観ていた私は、思わず顔を上げた。

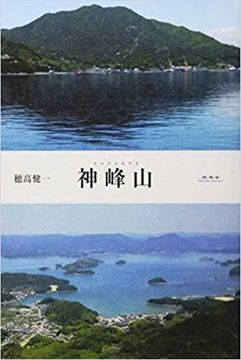

大崎上島は、私のエッセイの師である穂高健一先生のふるさとである。と同時に、私の好きな先生の著『神(かみの)峰山(みねやま)』の舞台でもある。

大崎上島は、私のエッセイの師である穂高健一先生のふるさとである。と同時に、私の好きな先生の著『神(かみの)峰山(みねやま)』の舞台でもある。

この本は、太平洋戦争後の庶民の悲惨な姿を描いた五つの中編小説で構成されている。先生御自身の記憶も織り交ぜ、しっかりとした昭和史の証言が、叙情的な文章で描かれている本である。

なかでも「ちょろ押しの源さん」を読んだ時は、涙がこぼれた。中年男の源さんは、船員らにからだを売りに行く女郎が乗る「おちょろ船」の船頭である。

女郎たちの悲惨な生活が、源さんによって静かに語られていく。亡くなった女郎たちの霊を弔う石仏を、神峰山にかつぎ上げる源さんはどんな想いだっただろう。本を読んだ時から大崎上島には興味があった。

そんな時、偶然にもドラマに登場するとわかり、私は身を乗り出してテレビ画面にくぎ付けになった。

大崎上島は、竹原港からフェリーで30分ほど、人口約8,000人の瀬戸内海に浮かぶ島である。造船業や、温暖な気候を利用した柑橘類の栽培が盛んだという。

大崎上島は、竹原港からフェリーで30分ほど、人口約8,000人の瀬戸内海に浮かぶ島である。造船業や、温暖な気候を利用した柑橘類の栽培が盛んだという。

ドラマでは、こんなのどかな島の果樹園で、俳句の天才少女・真木の恋人の父親がナイフで殺害されるという事件が起こる。第一発見者はライターの尚子(しょうこ)とカメラマンの克也である。

そして、その時島に来ていた、真木の父親が犯人として逮捕される。以前から、真木と昭一のことで、もめ事があったとの情報があったからだ。まきの父親は、警察の取り調べで、なんと「自分が殺した」と自供してしまう。謎は深まり、ドラマは大きく動いていく。

あまりのショックに、高校生の真木は「小京都吟行」には出場しないと言い始める。十八年前に行われた俳句会での事件や、真木の出生の秘密など複雑に絡み合った謎を、尚子がさまざまな推理を働かせ、次第に明らかにしていく。

だが、私としては、こんな平和な島が殺人事件の舞台となってしまったことが、とても残念だった。それも、果樹園で刃物で刺されて亡くなるとは、何ともむごい話である。

尚子の活躍で、事件は、俳句協会の役員が、以前の俳句会での不正を隠すために行った犯罪だったとわかり、真木の父親は釈放された。彼は、真木の実の父親でもある俳句の師匠が犯人ではないかと思い込み、嘘の自白をしていたのだった。

尚子の活躍で、事件は、俳句協会の役員が、以前の俳句会での不正を隠すために行った犯罪だったとわかり、真木の父親は釈放された。彼は、真木の実の父親でもある俳句の師匠が犯人ではないかと思い込み、嘘の自白をしていたのだった。

こうして真木の家族に再び平穏が戻り、まきはまた俳句の道をまい進する決意をした。

同じ土地が舞台でも『神峰山』で描かれたのは、女郎たちの悲惨な出来事だった。

時代の流れの中で、若い女性が生きて行くための必死な生活から生まれた悲劇である。一方、現代のドラマでは、人間の欲や恨み、妬みなどの薄汚れた感情が動機となった犯罪から生まれたものである。悲劇といっても、ずいぶん質が違う。時が流れ、戦争もなく平和な時代でも様々な形で悲劇は起こるものだ。

今回、ドラマでは島の情景を見ることができたが、私は、いつか『神峰山』の本を携えて、実際に自分の目で大崎上島の地を踏み、ちょろ押しの源さんの足跡をたどりながら、神峰山に登ってみたいと思っている。

了

【関連情報】

・ 黒木せいこ さん

熊本市出身、趣味はパッチワーク、エッセイ歴は約10年。

・アサヒカルチャ―センター 千葉教室 フォトエッセイ提出作品

・ ストーリー写真:日本テレビ系「小京都ミステリー・安芸奥の細道殺人事件」より

竹原市(ウィキペディアより)