メディアで「レアメタル」という言葉がよく出てきます。ハイテクノロジーの時代には欠かせないもの、身の回りでは数々使われているもの、とおぼろげながらわかっています。いざ、「それって、なあに」と問われると、殆どの人が答えられないと思います。

第48エッセイ教室(主催:元気に百歳クラブ)で、レアメタルをわかりやすく、理解しやすく、なるほどな、と思わせる作品の提出がありました。作者は二上薆さんです。

第48エッセイ教室(主催:元気に百歳クラブ)で、レアメタルをわかりやすく、理解しやすく、なるほどな、と思わせる作品の提出がありました。作者は二上薆さんです。

「同クラブは気楽に発言できるし、エッセイの枠を超えた、素材も受け入れてくれる。いいね」と語る二上さんです。

レアメタルの研究者です。女性陣も多い同教室ですから、ずぶの素人にもわかりやすい内容になっています。

「穂高健一ワールド」の読者にも、レアメタルの知識を共有したいと考え、寄稿していただきました。

レアメタルとは何か 明るい明日のため 資源と技術 正しい認識を 二上 薆

最近、新聞紙上などに時どき「レアメタル」という言葉が見受けられ、その資源問題などが大きく論じられている。

煽情に走らず人々のしっかりした行動の一指針としてマスコミの役割は大変大きく重要である。それが現代社会の実情といえよう。この正しい認識のためにいささか贅言(ぜいげん)を披露したい。

ネオジム、ジスプロシウム、サマリウムなどは携帯電話や環境対策のための、ハイブリッドカーや電気自動車のためにかかせない。

白金、ロジウム、パラジウムなどは自動車排ガスや燃料電池の触媒、インジウムは液晶、プラズマの透明電極のために絶対に必要なものであるという。

いずれもこのカタカナの耳慣れない元素はレアメタルと呼ばれ現代の明るい文明社会の生活には欠かせない元素である。

レアはrare、「希」でありメタルはmetal、「金属」である。レアメタルという名の一般的定義は、地球上に存在する量が少ないか、あるいは多くてもチタンのように製錬が困難で容易に金属が得られないものをいう。

レアはrare、「希」でありメタルはmetal、「金属」である。レアメタルという名の一般的定義は、地球上に存在する量が少ないか、あるいは多くてもチタンのように製錬が困難で容易に金属が得られないものをいう。

物質は近代文明の発展とともに化学物理なる自然科学が急激に進歩し、1869年ロシアのメンデレーエフの研究などから元素の周期律表がつくられた。

さらに、その地球上の存在量はアメリカ人クラークの業績に基づくクラーク数なる数字で表される。

周期律表の57番目の元素であるランタンからルテチウムまでの15元素にスカンジウムとイットリウムを加えた17元素をまとめてレアアース(希土類)と呼ぶ。これらは純粋に取り出すことが難しかったため存在が少ないものと思われこう呼ばれたものである。これらもレアメタルの中に含まれる。

レアメタルのうち薄型テレビなどのディスプレイに欠かせないインジウムは亜鉛鉱石製錬の副産物として生産される。白金やロジウムなども銅やニッケルの副産物として生産されていた。

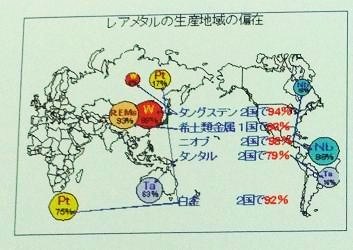

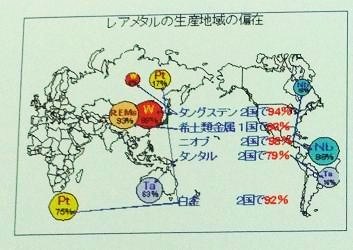

レアメタルは大半がベースメタルの副産物として生産され資源的には枯渇は考えにくいが産地が偏っており、わが国ではその資源はほとんど輸入に頼ってる。

レアメタルの鉱石産地は中国、アフリカ、南米にかたよる。特にレアアースは中国南部には花崗岩が風化し地表から直接掘り出すような鉱床に集中して居り、中国は世界の主要な供給元となっている。レアメタルは相対的に使用量がそれほど多くなく産地は限られている。

そのために、その価格は国家政策と市場的な操作が大きく働く。

中国政府はかってレアアース活用のため日本と研究懇談会のような形態をもっていた。

最近の情勢でこの会は廃止状態となり、輸出規制を厳しく行い、資源入手には多くの困難がある。そのために必要な品種を選び、機を選んで国家備蓄を考える必要がある。

続きを読む...

望月さんは日本ペンクラブ「会報委員会」の委員です。現在はジャーナリスト、詩人、映画評論家として活躍されています。

望月さんは日本ペンクラブ「会報委員会」の委員です。現在はジャーナリスト、詩人、映画評論家として活躍されています。