【寄稿・エッセイ】2007年8月15日フランスで=久保田雅子

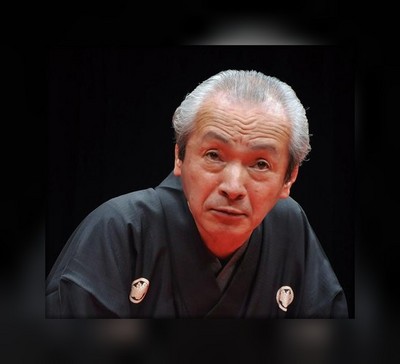

【作者紹介】

久保田雅子さん:画家、インテリア・デザイナー。長期にフランス滞在の経験から、幅広くエッセイにチャレンジしています。

・

2007年8月15日フランスで 久保田雅子

フランスの夏は日が暮れるのが遅い。夜9時過ぎから、だんだんと暗くなっていく。フランスでは8月15日はカトリックの祝日<聖母の被昇天>で休日である。その日、私はまだ西日のまぶしい時間に夕食をとりながら、フランス国営テレビのニュースを見ていた。やがて、気がつくとドキュメンタリー番組が始まっていた。それまでは何気なく観ていたテレビだが、思わずその画面に釘付けになってしまった。

映像は1945年9月2日の東京湾の横須賀沖だった。私がみたこともないような大きな軍艦は、高い塔と太く長い6本の砲台が備わる<戦艦ミズーリ号>だった。艦上にはアメリカ兵に囲まれた日本人数名が現れた。

字幕によると、重光葵(しげみつ まもる)外相、陸軍大将の梅津美治郎、岡崎和夫だった。3人はシルクハットにモーニングの正装で、他の6人は軍服姿だ。日本人はとても緊張した表情で並んでいる。降伏文書に調印する直前である。

白い海軍服のアメリカ兵が艦上の塔の上まで鈴なりで、その歴史的な一瞬をみている。

梅津が岡崎に付き添われて、大きな紙にサインした。それが終わると、梅津が眉間にしわを寄せて、怒ったような表情で重光になにか言っていた。