◆ はじめに ◆

2013年6月にロンドンへ旅行した。家内にひとつだけ頼み込んだことがあった。それはかねてからの念願だったビートルズ発祥の地、リバプールへ行くことである。

ロンドンでは天気にも恵まれ、事故も無く順調に過ぎた。6月16日、待ちに待ったリバプール行きの日がやって来た。わたしはその日聖地の空気を思い切り吸った。

1.Hi Beatles,

わたしが中学校に入ったのは、東京オリンピックが開催された1964年である。その年から愛唱し続けてきたビートルズの曲は、憂鬱になったり落込んだりした時、たたみかけてくるビートと張り裂ける声が醸し出すハーモニーで元気づけてくれた。

彼らに合せて一緒に歌うと気持ちは高揚した。一曲一曲が英語のリズム感を体得する上での何よりの教材だった。

メンバー4人の顔と名前、生年月日から始まり生き様までを、新聞・雑誌で読んだりラジオ・テレビで視聴してきた。レコードだけでなく関連する書籍も買い続けた。だから、リバプールに着いた時、“Hi Beatles, thanks a lot.”と挨拶しながら駅ホームに降り立った。

2.リバプール

1)Please Mister Policeman

ロンドンからリバプールまでは列車で2時間程だ。往復の切符以外は、出たとこ勝負の旅だった。すぐに見つかると思った観光案内会社を探しあぐねて、リバプール・ライム・ストリート駅近くの交番に飛び込んだ。運よく陽気な警察官が近くのホテルから出る2時間コースのツアーがある、と教えてくれた。

ロンドンからリバプールまでは列車で2時間程だ。往復の切符以外は、出たとこ勝負の旅だった。すぐに見つかると思った観光案内会社を探しあぐねて、リバプール・ライム・ストリート駅近くの交番に飛び込んだ。運よく陽気な警察官が近くのホテルから出る2時間コースのツアーがある、と教えてくれた。

甘えついでに、「ビートルズが演奏したクラブや関連グッズの店があるマシュー・ストリートに行きたいのです。Please Mister Policeman 教えて」と頼んだ。

「よし、パトカー(バン)で連れて行こう」と手厚い英国式『おもてなし』を受けた。車中では一緒にビートルズを歌って楽しんだが、下車する時は焦ってしまった。まるで犯罪者を見るように黒山の人だかりが出来たからだ。

観光客と分かると、警察官と懇意なグッズ店主が、個人ツアーのガイドを紹介してくれた。

わたしが初めて買ったビートルズのレコードは“Please Mister Postman”である。リバプールの出だしが、“Please Mister Policeman”になってしまったのは奇遇だった。

2)ポール・マッカートニーの家

ジョンとポールの家は、ナショナル・トラストが文化的遺産として管理運営している。期間が限られた上、1日3回各15名限定のツアーを予約しないと中へ入れない。リバプールに行く前日そのツアーを申し込んだが、残念ながら満杯と断られた。

わたしたちがポールの家の前に着いた時、限定ツアーの面々が家に入る前の説明を受けていた。ビートルズが今もなお愛されていることを実感した。

ビートルズファンが集まると「ビートルズのメンバー中で誰が一番好きか」ということが話題になることがある。誰が好きかということだけでお互いに通じ合うものを感じて、話が弾んだりする。

存在感が強く天才肌のジョンに引き付けられる人は多い。わたしも初めはジョンが気に入っていたが、途中からポール派になった。彼らの映画「ビートルズがやって来る ヤァ!ヤァ!ヤァ!」や「ヘルプ」を観て、人当りが良さそうな笑顔が気に入ったからなのだろうと思う。

3)ジョン・レノンの家

1980年12月8日、ジョン・レノンは凶弾に倒れた。まだ40才の時だった。

この家は幼いジョンを引き取って育てた伯母夫婦の家である。結婚するまでジョンが暮らしていた家だ。中には入れず門の外から眺めるだけである。それでも何か感じられないかとわたしは何度も覗きこんだ。

帰国後、思いがけない話が家内から飛び出して来た。彼女がロンドン旅行の話を友人にしていると、「私の妹はジョン・レノンの奥さん、オノ・ヨーコの弟と結婚したのよ。自宅にジョン・レノンのサイン入りのレコードジャケットとか、写真が沢山あったわ。ご主人がビートルズ好きだと知っていたら、何か差し上げられたのにね」と、その内の一人が家内に言ったのだ。

わたしはそれを聞いて、のけぞりながら、「オーノー」と“Twist And Shout”した。貴重なお宝を入手しそこなった無念を抑えつつ、「世間は狭い」を通り越して、「世界は狭い」と思うばかりである。

4)ジョージ・ハリソンの家

2001年11月29日死去。享年58才。

2001年11月29日死去。享年58才。

彼は口数が少なく「静かなビートル」と言われていた。メンバーの中で最年少だったから遠慮していたのかもしれない。それでも意地悪いインタビューへの彼の答えはユーモア溢れるものだったので、記者連中に人気があった。

わたしがとにかく気に入っている彼の受け答えが二つある。

一つは、ビートルズがロンドンで初めてレコーディングに臨んだ日のことだ。「何か気に入らないことがあったら、言ってくれ」とレコーディング・プロデューサー(ジョージ・マーティン)が尋ねた。「あんたのネクタイが気に入らない」と即座にジョージが答えた。この一言でその場の雰囲気が和みスムーズに事が進んだ。

もうひとつは、初めてアメリカに到着した日のインタビューだ。ある記者が「その長髪はいつ切るつもりですか」と挑発的な質問をした。間髪入れずジョージが、「昨日、切ったよ」と長髪に対する挑発を超溌剌な笑顔で即答した。その瞬間、会場に笑いが溢れ記者たちは魅了された。

瞬時に切り返した彼のユーモアセンスはいつまでも忘れられない。

5)リンゴ・スターの家

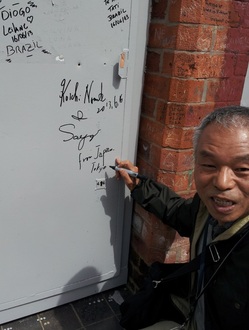

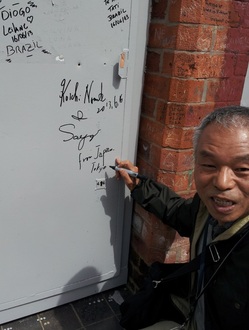

リンゴの家は長屋の中の一軒だった。ドアに落書きが出来ると言われ「Koichi Nomoto & Sayo from Japan Tokyo 2013.6.16」と書いた。一杯になると消されるのだと思う。もう少し洒落た言葉を残せなかったか、今になって悔しいような思いが湧いてきている。

「『ビートルズの中で誰が一番好きか』ではトップになれないけれど、『二番目に誰が好きか』ではトップになると思う」とリンゴ・スターは自己分析をしている。彼は、作詞・作曲のライバルとして競い合うジョンとポール、そして一番年下のジョージの3人それぞれと等距離を置いていた。リンゴを除く3人にはどことなく尖った感じが漂う。それに比べて温厚な人柄がもたらすのか、彼の気配りは世界で一番人気のグループ内の人間関係において大事な緩衝剤になっていたのだとわたしは思っている。

「『ビートルズの中で誰が一番好きか』ではトップになれないけれど、『二番目に誰が好きか』ではトップになると思う」とリンゴ・スターは自己分析をしている。彼は、作詞・作曲のライバルとして競い合うジョンとポール、そして一番年下のジョージの3人それぞれと等距離を置いていた。リンゴを除く3人にはどことなく尖った感じが漂う。それに比べて温厚な人柄がもたらすのか、彼の気配りは世界で一番人気のグループ内の人間関係において大事な緩衝剤になっていたのだとわたしは思っている。

個性派揃いのグループの中で、リンゴは己の立ち位置を上手に理解することで全体をより活性化させた。わたしにとっても、確かに一番がポールで、二番目はリンゴになると思う。

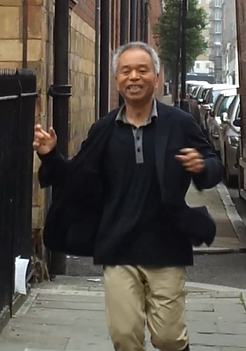

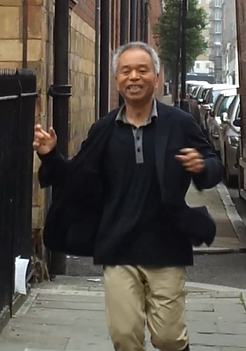

3.メリルボーン駅:A Hard Day’s Night

帰国当日、ビートルズの映画第1作「ビートルズがやって来る ヤァ!ヤァ!ヤァ!」の冒頭シーンに出て来たメリルボーン駅に立ち寄った。撮影された場所は駅正面から見て右なのか左なのかと、駅員数人に尋ね回り漸く右側だと確認が出来てほっとした。

この映画の東京初公開は1964年8月だが、長崎でわたしが観たのは中学2年の春、1965年5月31日だった。その日まではラジオやレコードからの音声や写真の静止情報だけだった。ビートルズの動画映像を見ることは全く無かった。映画の冒頭、強烈なインパクトのイントロが流れ、ジョンとジョージとリンゴが走って来る。ジョージとリンゴの二人が転ぶ。ファンに追いかけられ三人は笑い走りまくる。ポールも出て来て四人が揃う。

私は彼らの仕草や表情、さらに一挙手一投足を見逃すまいとスクリーンに釘付けになった。

突然ひらめいたのは、彼らと同じように歌って笑って走る動画を撮って貰うことだった。そして、転ばないことだった。

4.アビイ・ロード:Here Comes The Sun

ロンドン到着の翌朝、「まずはアビイ・ロードに行きましょう」と家内が言いだしたので驚いた。嬉しくなってタクシーに飛び乗った。到着したのは9時前だったが、それでもビートルズファンはいた。たまたま大阪から来た夫妻と出会い、思いがけず4ショットまで撮ることが出来た。

「アビイ・ロードに行けば、もしリバプールに行けなくなっても、ビートルズの何かを感じて帰ることになったと思うわ」と家内は言う。それは後々の日程を文句言わせずこなす為の彼女なりの頭脳的な作戦だった。

5.「彼がいたからビートルズが生まれた」

リバプールのガイド(右写真)は、別れ際に念を押すように「1957年7月6日にジョンとポールを引き合わせたアイヴァン・ヴォーンをみんな忘れている。彼がジョンとポールを引き合わせて組ませたんだ。

リバプールのガイド(右写真)は、別れ際に念を押すように「1957年7月6日にジョンとポールを引き合わせたアイヴァン・ヴォーンをみんな忘れている。彼がジョンとポールを引き合わせて組ませたんだ。

彼がいたからビートルズが生まれた」と熱っぽく語った。

アイヴァンという名前には覚えがあった。

生年月日がポールと同じ級友で、さらにジョンの家の隣に住んでいてジョンとは幼い頃から親友だった。ポールをジョンに紹介しなければならないと考え対面させた。1993年死去。ポールは彼の死を重く受け止めた。ガイドの言葉は「リバプールの人みんながビートルズを生んだのだ」と伝えているのだと私は思った。

◆ 後記 ◆

リバプールとロンドンでビートルズに縁のある場所を訪問できたことは忘れらない思い出になった。最後に、ビートルズの曲は好きだが、ビートルズ自体には全く興味が無いと言いつつも協力を惜しまなかった家内に、感謝の気持ちで一杯である。心よりありがとう。

リバプールとロンドンでビートルズに縁のある場所を訪問できたことは忘れらない思い出になった。最後に、ビートルズの曲は好きだが、ビートルズ自体には全く興味が無いと言いつつも協力を惜しまなかった家内に、感謝の気持ちで一杯である。心よりありがとう。

【写真撮影】

アビイ・ロード 2013年6月11日

リバプール 2013年6月16日

メリルボーン駅 2013年6月20日

リバプール 2013年6月16日

リバプール 2013年6月16日