【寄稿・朗読劇】紫蘭会の『40年の軌跡』(下)=佐藤京子・井上豊子

異常気象でモンゴルでは乾期にも関わらず大雨、ゲルの雨漏り、泥の中で乗馬トレッキングを体験。

それらを打ち消すように草原のピンク色の月、満天の星空、夢幻の世界を体験して大満足。

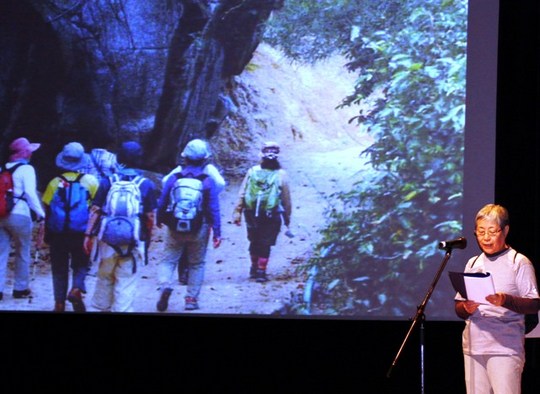

秘境タオの“ちょっと冒険” 禁じられた遊び“。ちょっと冒険のつもりが・・・・大変ないい経験をしました。

計画の段階で、現地で判断するしかないと思っていた問題の滝。大きい岩の間に、中程度の岩があり、急斜面を水が勢いよく流れている。

濡れた岩は滑りやすい、しかも岩と岩の間隔は歩幅どうりとはいかない。ポンと跳ね上げるか、飛び降りるしかないのだ。現地ガイドの亀井さんが引っ張りあげ、太田さんがお尻を支えるという連携で登って行った。

楽しかった、美味しかった、生きていて良かった。

香港「馬鞍山(マーオン)」ハイキング、マカオ・コロアン地区石面盆古道ハイキング。

ハイキング、グルメ、 満喫の旅

紫蘭会の元気の秘訣は「食」にあり、を実感。

日本から1番近い韓国、済州島へ。桜満開の済州島、ソメイヨシノ、「ハルラ山」。慶州南山トレッキングは岩のぼりもあり、ちょっと冒険だった。

韓国ののりまきキンパッ、アワビがゆ、マッコリの美味しいこと!!花いっぱいの旅。さくら、レンギョウ、モクレン、こぶし、菜の花に囲まれての春の旅。花ありすぎ。

標高3,000~3,500mのトレッキング。高山病の薬と酸素ボンベを用意。標高3,500mの九寨溝、黄龍空港では体が重く感じた。

チベット仏教のダルシンがひらめく風景は印象的、毛沢東の銅像も健在、瞬時に顔のお面が変わる変面のお芝居を見ることが出来ラッキー。九寨溝は中国人の大観光地で、休日に重なっていたようで、溢れ出る観光客の多さにはびっくり。人の波が川の流れのようだった。いやその騒がしいことにびっくり。

峨眉山の山頂の巨大な観音様にもびっくり。あんな山の上に作れるとは・・・。

楽山大仏もすごい。

峨眉山に居た時に高速列車事故のニュースを見る。その対応に びっくり。

お金がないと山に登れない? そう多少のお金がないと、交通費も食費も出ない。

まして海外のトレッキングとなると、渡航費稼ぎは? そうへそくりです。

紫蘭会の実技山行といえば、夜の「魔の芸能大会」がありました。この「魔の芸能大会の仕掛け人・小倉先生です。

平成27年 紫蘭会は40周年を迎えました。ご一緒に「紫蘭会40年の軌跡」ふりかえってみましたが、いかがでしたでしょうか?

写真 : 佐藤京子 (会員)

脚本 : 井上豊子 (会員)