芥川龍之介の槍ヶ岳登山 = 上村信太郎

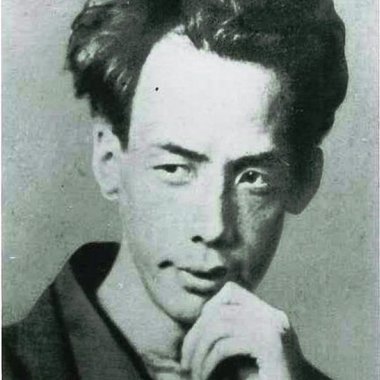

『鼻』『羅生門』『或る阿呆の一生』などの小説によって、芥川龍之介の名はもっとも広く知られた作家である。

晩年の病弱なイメージが強いせいか、青年時代に登山や水泳が得意な活発なスポーツマンだったことは一般にほとんど知られていない。特に登山は赤城山、木曽御嶽山、浅間山、槍ヶ岳などに自ら計画して登っている。

芥川は明治25年3月、東京に生まれ、府立三中、一高、東京帝大と学び、小説家として生涯に膨大な作品を遺した。

芥川は明治25年3月、東京に生まれ、府立三中、一高、東京帝大と学び、小説家として生涯に膨大な作品を遺した。

昭和2年7月、服毒自殺。享年35。晩年の代表作『河童』は、河童の世界を描くことで人間社会を痛烈に批判したものとして社会に衝撃をあたえた。このため命日を「河童忌」と呼ぶことは芥川ファンでない人にも知られている。

小説『河童』に上高地が出てくる。主人公が〈僕は前に槍ヶ岳にも登ってゐました…〉と語っている。これは芥川が満17歳だった府立中学時代に友人たちと行った槍ヶ岳登山の体験を強く意識した描写と言える。

この山行の紀行は、大正9年7月1日発行の『改造』第二巻第七号に『槍ヶ嶽紀行』として発表した。このほかに、『槍ヶ岳に登った記』と『槍ヶ岳紀行』という二つの未定稿もある。

このため以前は、芥川の槍ヶ岳登山の年月が、たとえばA社の『芥川龍之介全集』の年譜では〈明治44年夏、槍ヶ岳に登る〉となり、B社の全集年譜では〈大正9年6月槍ヶ岳旅行〉などとなっていた。

登ったのが1回か2回かもバラつきがあり、頂上まで登ったのか途中までだったのか出版社によっても違っていた。

このように、書籍によって混乱が生じた理由は三つの槍ヶ岳作品とも、文章には登山した年と登頂したことについて一言も触れていないうえに、作品によって学友たち(実名)との山行であったり、案内人と2人だけの登山のように描写されているからなのだ。

昭和54年発行の『三代の山―嘉門次小屋100年のあゆみ』のなかに、上條嘉代吉(嘉門次の長男)が明治42年8月に芥川一行を案内したことが載っているが、〈登頂せずどこまで登ったか不明〉という注釈が入っている。案内人側でもよくわかってないのだ。

日本近代登山の父とされる英国人ウェストンが活躍していた明治期、創立3年目の「日本山岳会」一行(吉田孫四郎ら)が剱岳に登頂。拓いた谷に「長次郎谷」と案内人の名を命名したエピソードはよく知られているが、芥川の登山はこれと同じ年である。

芥川龍之介、市村友三郎、中原安太郎、中塚癸巳男の4人が槍ヶ岳の頂に立ったのは、晴天の8月12日午前だった。

このことが判明したのは、同行していた中塚が後に、旧制一高(東大の前身)旅行部縦の会発行の『失いし山仲間』(限定300部非売品)に登頂の事実を書き、また日本山岳会々員に証言していたからである。

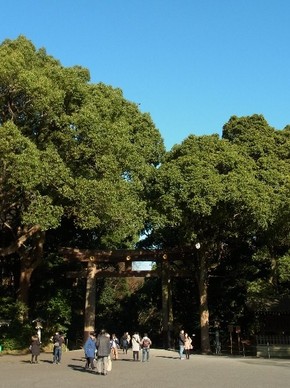

上高地の登山案内人組合では、平成20年に芥川龍之介槍ヶ岳登頂100周年記念として『芥川龍之介の槍ヶ岳登山と河童橋』を上梓している。

ハイキングサークル「すにいかあ倶楽部」会報№132から転載