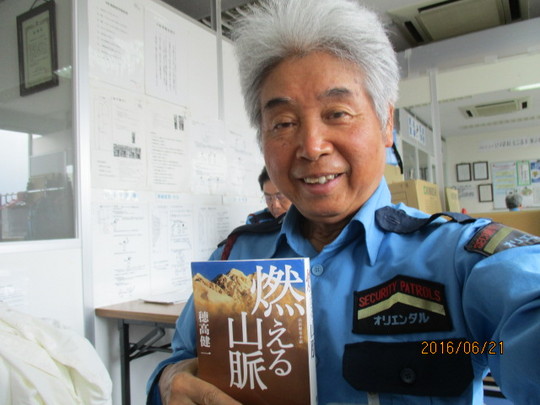

【寄稿・写真エッセイ】 警備の仕事で読書 = 原田公平

警備の仕事で本が読める?

そう、そういう職種もある。

今日の仕事はガス会社だ。朝の9時から午後の7時まで、支社の控室で出動を待つ。どこかでガス漏れがあると、現場に飛んでいく。だが、なければ読書だけは許される。

以前、この仕事で遅くなり、帰り電車がなくなり、二度とやるまいと思っていた。しかし、こんかいは依頼がきたときに、ボクは勘でこの日のガス漏れないなとヨミ、仕事を引き受けた。

その実、働きながら、読みたい本があったからだ。

2016年6月21日、梅雨に入り朝から雨だ。しかし、この日は、自宅を出たときからウキウキしている。

3日前、千葉の朝日カルチャーセンターで穂高健一「写真エッセイ」を受講した。帰りぎわに受付の女性が「穂高先生の本が発売になりました」、とその本が積み上げてあり、1600円(税抜き)を買った。

ボクがエッセイで穂高先生に師事して4年目となる。その間、先生は、東日本大津波を題材にした「小説3.11海は憎まず」、次に先生の郷土の広島、幕末の若者「二十歳の炎」を書き、どちらも読んだ。

今度は440ページと読み応えありそうだ。

本の帯がすごい、

「あづみ野の若い娘が徳川将軍を動かし、上高地を拓いた」

日本山岳会会員で山男の穂高健一さんが本作によって祝日「山の日」と上高地記念大会を祝賀してくれることに感謝する。全国「山の日」協議会会長 衆議院議員 谷垣禎一、と明記してある。

こんなに読書に適した環境はそうはない。出社すると、今日はガス漏れはないと、すぐさま本に集中する。

この小説の舞台はまず、安曇野平から始まる。

ボクは50代の夏休みは、家族と安曇野へよくドライブしたものだ。青々とした一面の田圃風景が好きだった。家内は美術館巡り、ボクは道祖神の写真を撮った。そのうえ、上高地にも足を運んでいるので、小説の舞台が身近に感じる。

最初は「堰(せき)」づくりである。

ボクの郷土・徳島を思い出した。

実家は農家で吉野川の北岸地帯にあり、毎年夏は日照りで水田や畑の水が不足し、困っていた。

中学生のころ、阿波用水の建設が始まり工事はよく見ていた。吉野川の上流から取水し、吉野川の北岸を潤す用水である。しかし、現場は人力が中心で、測量や、段差のあるところの用水路は大変さが実によくわかる。

身近な先生の小説だ。エッセイ教室や飲み会で時折、取材のこととかを話されていたが、断片的でよくわかっていなかった。読むことによって、先生が何故、徳島の秘境の祖谷(いや)や飛騨にいったのかなどがわかった。

登場人物の多さには驚いた。先生は実在の人をフィクションで書いたと、まえがきにある。

主な24人の顔かたち、体つき、そして性格描写、読者がイメージできるように簡潔にきりっと表現している。

小説とはいままで読む側ばかりであったが、登場人物や女性を描くのは大変だろうと、初めて気が付いた。これが小説家だと思った。

ボクはいままで多くのエッセイを書いてきているが、自分のことが中心で他人の顔や体形、性格を書いたことがない。これから読み手がわかる、人の描写などの勉強になった。

また、仕事で交渉事の経験は多々あるが、ビジネスでは対等だった。

しかしながら、この物語は農民、庄屋、豪商、大地主、郡代、地役人、藩士、勘定奉行に職人、学者と幅広い。その上、身分社会にそれぞれの利害と、メンツがからんでいく。

賄賂政治や、弱い農民を追い込むと暴発して一揆になる様子は、搾取する側と、される側の実態に、農家の出身だからよく理解できる。

小説に色を添えているのが、3人の女性だ。先生の好みが色濃くでているかな。

共感できる本で、読む方はスラスラだ。片や書く人、先生の苦労を身近に思い浮かべながら、読んだ「燃える山脈」だった。

「エッセイ教室の後のおしゃべり会、先生右から2人目」

ボクは穂高先生に、是非、書いてほしいテーマと人物がいる。

「四国八十八か所巡礼」と、現在の原型をつくった江戸時代の僧、真念である。

「四国八十八か所」も、真念もよくわかっていないけれど、先生得意の取材と想像力で書いてほしい。

定年退職者の多くは、一生に一度は四国巡礼をしたいし、若者は自分試しにと遍路者は増えている。一方、「四国八十八か所」は海外でも話題になり、多くの外国人も歩いている。

先生は八十八か所の1番札所・霊山寺にも、既に訪れている。

先生の「四国遍路」が読める日を、楽しみにしています。

【作者紹介】

徳島県出身、アパレル業界に携わる。リタイアした後、旅行資金稼ぎで、ガードマンをしながら、アメリカ一人旅、世界一周の旅になんども挑戦している。意欲的な性格で、英語落語、民謡、諸々にチャレンジしている。

リタイア後の人生は、「ひとの3倍生きる」が信条である。

現在は、朝日カルチャーセンター「写真エッセイ教室」受講生。