大正12年9月1日、午前11時58分44秒、相模灘東部、伊豆沖約30㎞の海底を震源とするマグニチュード7.9の巨大地震が関東一円を襲った。

これがわが国最大の災害をもたらした関東大震災である。もちろん登山家も被災した。震災が運命を分けた二人岳人を以下に紹介する。

神奈川県小田原の資産家の次男、辻村伊助は日本山岳会の創期会員にして東京帝大農芸化学科卒の植物学者。精力的に日本アルプスの山々で冬期登山や大縦走を行っていた。

大正2年、伊助は園芸の研究とアルプス登山を目的に渡欧。敦賀~ウラジオストク~シベリア横断~ヨーロッパへ。スイスのユングフラウ(4158m)、メンヒ(4099m)、8月、グレース・シュレックホルン(4078m)を登攀するも下山中にナダレで遭難した。ガイド、日本人の友人ともに重症。インターラーケンの病院に長期入院する。

入院中に看護師ローザ・カレンと愛を育み、帰路ふたりはロンドンの日本領事館で結婚。香取丸に乗船して帰国した。

伊助はその後、小田原で実兄の常助と「辻村農園」を経営するかたわら、高山植物の栽培と研究に没頭。大正9年、子供・夫人と一緒にスイスを訪れる。翌年に帰国。箱根湯本に1000坪の「高山園」を開く。

大正12年9月1日。関東大震災が発生した。伊助の家屋、庭園は跡形もなく土砂に押し流される。3年後、伊助夫妻、三人の子供、使用人の遺体が発見された。

伊助、享年37。遺稿『スウイス日記』は、アルプスの美しさ素晴らしさを日本で初めて紹介した名著といわれている。

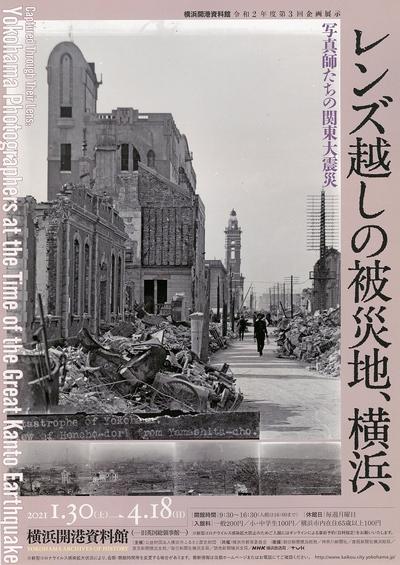

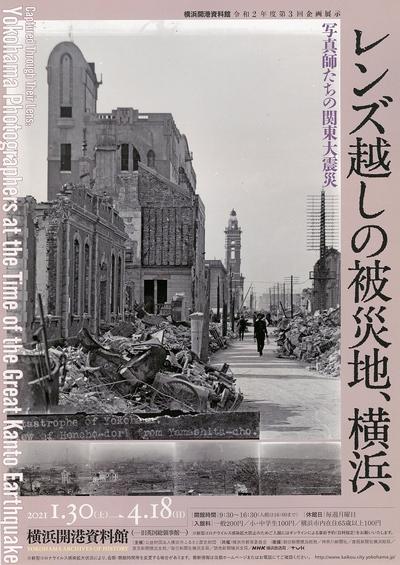

犠牲者の数から関東大震災は東京が中心地と思われがちだが、辻村伊助の悲劇でもわかるように「揺れ」そのものによる直接被害は南関東に集中し、震源に近い横浜は震度6の烈震で、東京は震度5の強震だった。

横浜だけでも倒壊家屋23000、死者24000人。市街地はほぼ全滅、外国人居留地の住民の約8分の1が犠牲になったといわれている。

震災で被災したもう一人の登山家は、アメリカ人のオーティス・マンチェスター・プールである。震災発生時は横浜の外国人居留地にあった商社の総支配人をしていた。当時43歳。明治13年シカゴ生れのプールは8歳のとき、茶の仕入れ業をしていた父の希望で家族と一緒に横浜に永住するため来日した。

成長して明治28年にイギリスの船舶売買会社ドッドゥェル・カーリル商会に入社、大正5年にドロシーと結婚、山手68番地に住み、3児をさずかる。震災前には日本支社の総支配人にまで出世していた。

プールと山の関わりは12歳のときに父と登った富士山だった。それ以後は自分で企画して伊香保、白根山、妙義山、富士山などを登り、明治37年に槍・穂高など、北アルプス240マイル大縦走を達成。この山行により、イギリスの王立地理学会の会員に選ばれ、日本山岳会にも入会した。

神戸に赴任した時は、イギリス人が創設したハイキングサークル「神戸マウンテンゴート・クラブ」に入会して熱心に六甲山へ通った。また爆発後間もない磐梯山へも出かけている。

時間を関東大震災発生時に戻す。プールの勤務先は外国人居留地のほぼ中央にあり、日本人50人を含む60人が働いていた。

正午少し前、個室にいたときに激しい揺れが始まり、約4分間続いた。その間、人々は激しい揺れに翻弄され叩きつけられ、梁はきしみ壁が割れ床は隆起し、いつのまにか天井から空が見え、壁崩壊の轟音と土埃で視界が閉ざされた、とプールは回想している。

最初の揺れの後、静寂がきて再び激しい揺れがつづき、壊れた家屋のあちこちで火災と強風が発生した。

プールはひとりでなんとか倒壊をまぬがれた自宅に辿り着き、日本人の下男から避難した家族の安否を知らされ、瓦礫の街へ家族と友人を捜して彷徨する。ついに家族と再会。到着した安全な救援船に避難することができた。

2年後プール一家は横浜を去り、ニューヨークへ。そして震災から40年後、プールがロンドンの出版社から一冊の震災体験記(日本版の題名は『古き横浜の壊滅』)を刊行したことにより、横浜の外国人居留地における震災の詳細が初めて世界中に知られることになったのだった。

写真=横浜開港資料館

ハイキングサークル「すにいかあ俱楽部」会報№288から転載