新型コロナウイルスの第2波はいつ襲ってくるのか。そのときはどうするべきか。実態がわからないものにたいしては、人間は不安で、戦々恐々(せんせんきょうきょう)とする。

「東京アラート」が出された。また、すぐに引っ込めるらしい。

「それってなんなの?」

よく解らないな。

青とか、赤とか、大阪のバクりだよ。

これが巷(ちまた)の無難な回答かも知れない。

写真:ネットより(グーグル・写真フリー)

来月は、東京都知事選(18日告示、7月5日投開票)である。「東京アラートなんて、現都知事の巧妙な選挙運動だ」と、毒舌の対抗馬が批判する。

現職の彼女(67歳・兵庫県生れ)は、まだ立候補を表明していない。意思表示をすれば、そうそうテレビには映してくれない。公平感を失くするから。

いまはカタカナ英語を乱発して、彼女はテレビに出まくっている。

巷の声を拾ってみた。20-30歳代の将来をになう若者たちに。

「67歳って、初老だろう。初老がコロナに感染すれば、恐怖だ。だから、怖い、怖いと、騒ぎまくっているだけさ」

「そういう見方もあるか」

「だってさ、若者が愉しくあつまる新宿・歌舞伎町をヤリ玉にあげて、夜の街を悪玉にしているんだよ。これって、3.11のとき流行った「風評被害」にちかいかもね」

福島原発で、放射能汚染の野菜、果物と風評被害で、農民を困らせた。

「あれも、可哀そうだった。こんどは、歌舞伎町で働くひと、遊ぶ人、呑むひと、若い世代がコロナで風評被害を受けているんだ」

「コロナの感染者は、歌舞伎町で1日5人くらい? 盲腸炎の発生率よりも、少ないんじゃないか」

1200万都民が1日20人の感染者にしたら、0.00000166%だ。これでアラームかい。

若者の声が、都庁のトップには届いていないらしい。

赤い色のレインボーブリッジ、東京タワー、新宿の都庁が観光名所になったくらいか。大勢が出かけていく。外出の自粛なんて、よく言うよ。まるで逆じゃないか。

*

【抗体とはなにか】2回続けてきて、最後に、もう一度、井上園子さんに語ってもらいます。

人間のからだは骨、神経、筋肉、脂肪、血液、すべて細胞でできています。

「血液も細胞ですか」

「そうです。ことごとく『ヒト細胞』と呼んでいます」

怪我をして、皮膚から病原菌が入ると、からだはどんな働きをするか、ご存知ですか。人間は高等動物ですから、自己防衛できます。

私たちは日常、物を食べますと、口から細菌もウイルスも同時に入ってきます。腸の粘膜には、体中の白血球(免疫細胞)の70パーセントが集結していて、胃の胃酸を潜り抜けてきた細菌やウイルスがいます。

白血球は、それら異物を呑み込み、細菌を分解したり、食べたり、消化したり、破壊してしまいます。

「この働きをするのが、食細胞(しょく さいぼう)と言います」

ところが、インフルエンザ・ウイルスがヒト細胞に入りこむと、

「憎きウイルスを捕らえて、食べてしまうのかと思いきや」

食細胞は、自分の仲間の細胞かと誤解して、なにもできなくなるのです。

「食細胞って、軟弱だな。弱いんだな」

「悪かったわね」

「人間の細胞の破壊とは、おだ仏か」

「はい。御臨終です」

「冗談じゃない。頑張ってくれる細胞はいないか」

「それでは探してやる」

そこで、防衛力の強い細胞を探します。だって、人間は本能的に死にたくないし。

「いたぞ、いたぞ。NK(ナチュラルキラー)細胞だ」

「キラーって、殺し屋か」

「そうさ。生まれつきの殺し屋だ」

「からだのなかに、殺し屋がいたなんて、初耳だ」

「ひと呼んで、リンパ球だ」

全身をパトロールしながら、がん細胞やウイルス感染細胞などを見つけ次第攻撃するんだ。

「殺し屋のリンパ球さま、NK細胞さま、ウイルスが私の細胞に入り込みました。拳銃でも、槍でも、刀でもいい。殺してください。あなたの出番です」

「ここは、腕のみせどころだな」

NK細胞は、ヒト食細胞を殺した敵(ウイルス)の増殖をおさえはじめるのです。

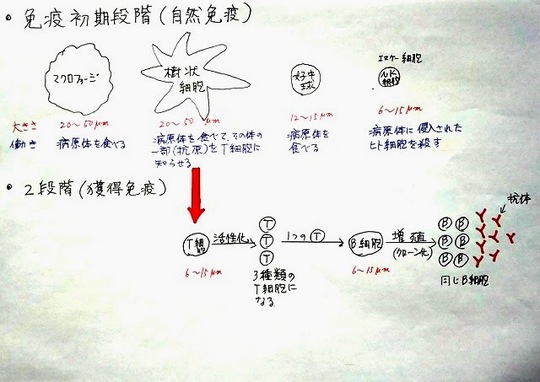

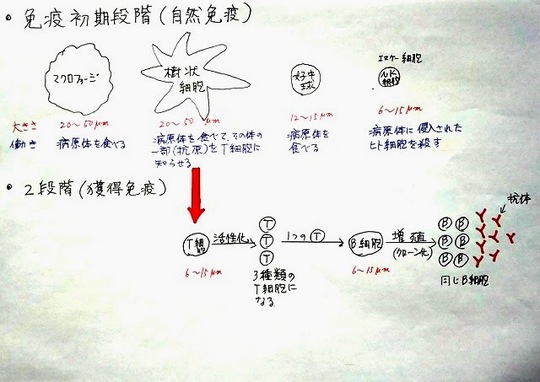

すると、マイクロフィージャ、樹状細胞、好中球といったなどが総動員されて、あらたなる戦争をはじめるのです。

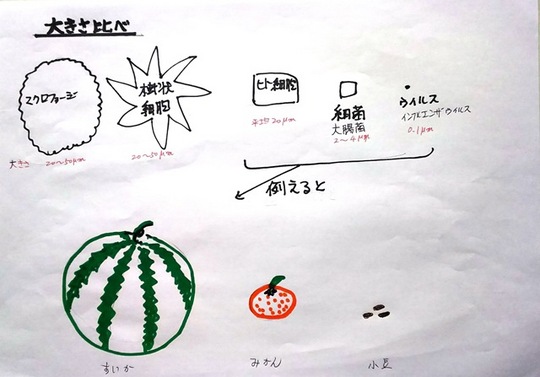

ウイルスの大きさは、0・1マイクロメートルです。数えている暇はない。ともかく戦うのみだ。この戦争は、初期段階の「食細胞」と「NK細胞」が攻撃と防御をくり返します。

「ギブ・アップ」

ここで勝てないと、より高度な防衛が必要です。それが二段階の獲得免疫です。

「まだ死にたくないよ。ぼく人生でやりたいことはいっぱいあるんだ」

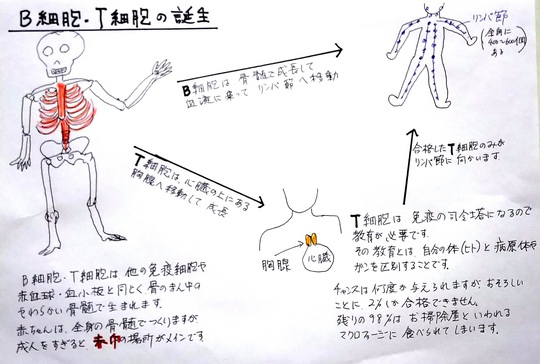

白血球は、骨髄で産生される。からだがウイルス、細菌、寄生虫に攻撃されると、突然、免疫アラームが作動する。

「そんなややこしいことは、どうでもいいんだ。早く治してくれ」

この間にも、強敵のウイルスがなおも強烈な攻撃をしかけてくる。初期段階(自然免疫)の樹状細胞が、食べたウイルスの一部(抗原)をもって、リンパ節のT細胞に知らせに行く。

「最後の出番は、いよいよ、俺さまだ」

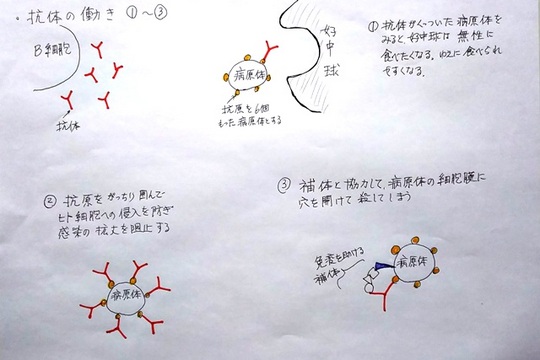

戦争でいえば、T細胞から分化したキラーT細胞とB細胞が放出する抗体は、大砲や小銃の弾で、ウイルスとの防備戦線に、次つぎに運ばれてくるのです。

「そんなの。どうでも良いんだ。治してくれよ」

「わめくな。ウイルスを攻撃してください、B細胞さま、というんだな」

「おねがいします。3番目に出てきた、本命中の本名の防禦隊の皆さま」

「それならば、ベッドに横になりながら、聞いておれ」

リンパ節は、ヒトの体中に300から600個あります。大きく重要なものは、喉の扁桃腺、肺、脾臓・腸です。

「リンパ節が腫れても、治ってくれないや。ぼく死んじゃうの」

「次の手で行くか」

キラーT細胞とB細胞の各一個では、防衛力が足りないので、クローン拡大して、敵に対抗できるまで、数を増やします。

「クローンってなんなの?」

「それも知らないで、よく人間をやっているな。かんたんに言えば、一卵性双生児だ。Y字型抗体(一卵性双生児)という。次つぎに連鎖で拡がっていくのさ。敵をやっつける抗体を一杯つくるんだ」

「それってネズミ算といわない?」

「だまって、ベッドに寝ていろよ。わが白血球(免疫細胞)が勝利するまで」

「わかった」

「ほんとうに、解っているのかな。人間っていいな。免疫や抗体を学ばなくても、俺たちの知らないうちに、ウイルスを攻撃させて、治すんだから」

ウイルス感染が抑えられると、増殖した細胞たちは死滅して通常数にもどります。

*

敵の抗原が初感染か否かにより、B細胞の機能が異なってきます。初めての感染では、抗体の量が最高になるのに、10日間ほどかかるのです。

おなじウイルスと戦った経験があると、5日間で最高の量になります。つまり、抗体ができれば、抵抗力がつくのです。

かれらを信じ、がんばって、とエールをおくりたいものです。